-

記事

-

チャンネル

-

地域

-

季節

-

タグ

記事

-

動画記事 10:30

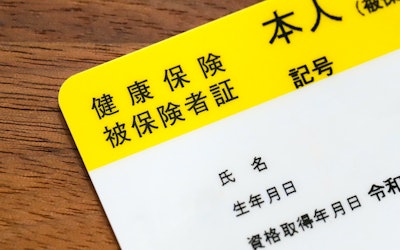

動画記事 10:30日本の健康保険制度は高水準で、万一のときには手厚いサポートを受けられる!健康保険制度の種類や特徴、申請にあたってのポイントを確認しよう!

生活・ビジネス- 21 回再生

- YouTube

こちらの動画は「タコペッティ」が公開した「10分でわかる健康保険制度の概要と仕組み」です。 こちらは日本の健康保険制度について分かりやすくまとめた動画です。 日本の社会保険には医療保険、介護保険、労災保険、雇用保険、年金保険などの種類があります。 会社員の場合は会社が、個人で仕事をしている場合には個人で保険料を納めます。 保険料を支払うことで、万一のときにサポートを受けられる仕組みが整っています。 高額医療費や傷病手当金といったお金は申請すれば受け取れるので、もしものときには正しい方法で申請をしてお金を受け取っておくのが安心です。 -

動画記事 3:56

動画記事 3:56戦後75年の今でも戦争の傷跡が多く残る東京都の「硫黄島」。太平洋戦争の激戦地は当時の悲惨な状況を現在に伝える。

歴史- 832 回再生

- YouTube

硫黄島の戦跡を紹介する動画について こちらの動画は「時事通信トレンドニュース」が制作した「硫黄島の戦跡を巡る=灼熱の地下壕、集団埋葬地」です。 第二次世界大戦は日本に数多くの傷跡を残しました。 しかし、戦後多くの史実が捻じ曲げられて伝えられることもあり、未だ太平洋戦争のそして旧日本軍の本当の姿を知らない方も多くいます。 硫黄島に残された痛ましい戦跡もその一つ…。 昭和の頃は日本唯一の本土決戦の地は沖縄だと教えられてきました。 しかし、沖縄よりも前に激しい陸戦が行われたのが太平洋に位置する小笠原諸島の周囲12kmしかない小さな硫黄島でした。 この硫黄島には戦前は多くの民間人が住んでいましたが、戦争によって硫黄島は稀に見る激戦地となり、本土引き上げが間に合わなかった民間人と栗林忠道中将を中心とする守備隊の多くは戦死したのです。 渡辺謙、嵐の二宮和也が出演した映画「硫黄島からの手紙」は硫黄島の激戦を伝える数少ない映画の一つです。 こちらの記事では現在の硫黄島を紹介している動画に沿って、硫黄島の歴史を紹介します。 硫黄島とは?硫黄島上陸計画は日本本土攻略の要石だった? 写真:硫黄島 硫黄島とは東京都小笠原村の一つ。 東京23区内からはおよそ1,200kmに位置する小さな火山列島で今も噴火を繰り返しています。 動画の冒頭0:06からは硫黄島の北部にある米軍が制作した壁画をご覧になれます。 硫黄島に上陸した海兵隊員が擂鉢山に星条旗立てる有名な場面がモチーフとされていますが、この人達だけがヒーロー扱いされていたことに憤慨しこの壁画に米軍が銃弾を撃ち込んだそうです。 動画では戦跡として、動画の1:45からは被弾して抉れた(えぐれた)砲身を晒すアームストロング砲や不発弾、動画の3:33からは米軍が廃棄したシャーマン戦車の残骸など生々しい戦跡が映し出されています。 画像引用 :YouTube screenshot アメリカ軍による硫黄島上陸計画はデタッチメント作戦と呼ばれました。 開戦当初から日本軍と連合国軍の兵力は歴然とした差がありました。 これに対し、旧日本軍は動画の1:16からご覧になれるような地下壕に潜伏し、ゲリラ戦法で戦力差を補いつつ戦いました。 しかし、活火山である硫黄島の地熱は高く、地下壕は灼熱地獄の様相を呈していたと言われています。 動画でも0:40頃から病院として使われていた戦跡の一つ、海軍医務科壕の奥に入ると地下熱でカメラのレンズが一瞬で曇ることからも、いかに過酷な状態であったのかが伺えます。 また海底火山から出る有毒ガスが突撃壕に充満し、危険な状態での防衛戦術だったと伝えられています。 旧日本軍はアメリカ軍と硫黄島の自然環境の二重の苦難にさらされながら、3日でケリがつくといわれていた硫黄島の戦いを約1ヶ月も粘り抜いたのです。 これだけの時間を硫黄島に費やしたことは、アメリカ軍にとって硫黄島が日本本土攻略においての重要拠点であったかということを物語っています。 今に残る硫黄島の戦跡を巡る見学会 写真:硫黄島 現在は観光で一般人が硫黄島を訪れることはできませんが、年に1度だけ硫黄島3島の戦跡を巡る見学会が催行されています。 公開されているのは集団埋葬地、戦後米国のプロパガンダに使われ生き残りの米兵が銃弾を打ち込んだと言われている壁画、大阪山砲台、遺骨収容場などの戦跡です。 それ以外の時期は海上自衛隊が駐屯し、訓練と遺骨収集を行っているので立ち入り禁止区域になっています。 硫黄島の戦跡を紹介する動画のまとめ 画像引用 :YouTube screenshot 戦後日本はアメリカ軍の統治下におかれ、自治を回復するまで硫黄島は日本人が足を踏み入れることのできない戦跡になりました。 生き残った島民は故郷を追われ、全国に散り散りになり今も硫黄島には年に1回しか帰省することができません。 動画の2:14からご覧になれるようにアメリカが公開した公式文書には2,000名の遺骨が遺骨収容場所に埋葬したと記載されていますが、未だ60%以上の戦没者が硫黄島に眠っているのです。 戦争という悲劇を繰り返さないために、現在も残る傷跡から日本の歴史を学んでください。 【トリップアドバイザー】硫黄島 https://www.tripadvisor.jp/Tourism-g1137885-Iwo_Jima_Tokyo_Prefecture_Kanto-Vacations.html -

動画記事 4:51

動画記事 4:51繊細で高度な技術を駆使した日本の貨幣の秘密に迫る!世界にも認められる日本の最新の貨幣技術が分かる貴重な映像を紹介!

生活・ビジネス- 43 回再生

- YouTube

日本の貨幣製造の動画をご紹介! こちらは「Japan Video Topics - 日本語」が公開した「日本の貨幣製造技術」を紹介する動画です。 日本の貨幣は「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」にしたがって作られています。 現在、日本銀行が発行する硬貨6種類と紙幣4種類が流通しており、なんと紙幣だけで毎年30億枚が印刷されています。 動画で紹介されている、日本の貨幣の歴史や特徴をチェックしよう 画像引用 :YouTube screenshot 現在の日本の紙幣は、デザインや彫刻の専門職員が原図を筆で作成し、版画のように銅板をデザインしたのちに国立印刷局が印刷するという方法で作られています。 この紙幣の制作工程は動画の0:48からご覧になれます。 昭和や平成といった日本の長い歴史の中で、貨幣製造の技術は飛躍的に高まっていきました。 日本の貨幣製造技術の価値は世界で認められており、近年では海外硬貨の製造を依頼されることもあるなど、いまや貨幣製造は代表的な日本文化となっています。 ト 日本の貨幣に取り入れられている特殊な工夫とは? 画像引用 :YouTube screenshot 実は日本の紙幣や銀貨は、日本伝統のものづくりの高い技術が結集された仕掛けがたくさん込められているのです。 たとえば日本のお札には、光にかざすと肖像画が浮かび上がる透かしが入っています。 紙幣には印刷時に凹凸ができるようなインクが使われており、目が見えない人でも紙幣のマークを触って種類を確かめることができるようになっています。 また、カラーコピーできない「NIPPON GINKO」のマイクロ文字を使ったり、硬貨の側面に「斜めギザ」を入れたりと、日本の花柄には高い偽造防止技術が活用されています。 ほかにも日本の貨幣には「潜像」や「微細線」、「微細点」などmm単位の先端技術が使われています。 一万円札の潜像・ホログラムや千円札の肖像・縦棒など、「さわる」、「傾ける」、「すかす」などの方法でチェックできる驚きの技術は世界から称賛されています。 日本の貨幣の製造工程紹介動画のまとめ 写真:日本紙幣 動画で紹介されている貨幣の製造工程は普段なかなかご覧になることのできない貴重なものなので、ぜひもう一度動画をチェックしてみましょう。 日本では2024年にお札のデザイン変更が予定されていますので、新しいお札のデザインにも注目してみましょう。 また、オリンピックなどのイベント時には記念貨幣が発行されることもありますので、ゲットしてみてはいかがでしょうか。 -

動画記事 1:45

動画記事 1:45鉄砲伝来の地、鹿児島県種子島はどんな観光名所?種子島銃に関するスポットを巡る歴史観光を楽しんでみよう!

歴史- 126 回再生

- YouTube

鹿児島県種子島の「鉄砲期」に関する動画をご紹介! こちらの動画は、読売新聞オンラインが制作した【史書を訪ねて「鉄砲記」 鹿児島・種子島】です。 こちらの動画で紹介されている鹿児島県種子島は、日本に初めて鉄砲が伝来した地として知られます。 動画冒頭には美しい種子島門倉岬のドローン空撮映像が収録されています。 豊かな自然風景と鉄砲伝来の歴史をご堪能ください。 鹿児島の種子島に鉄砲が伝来したのはいつ? 写真:火縄銃を持った鎧武者 鹿児島県種子島は鉄砲伝来地として知られるスポット。 1543年(天文12年)に種子島に漂着したポルトガル人によって、鉄砲とともに製造技術や射撃法などが伝えられました。 動画の0:27からは、鹿児島県種子島にある鉄砲伝来の記念碑や鉄砲像が紹介されています。 種子島に伝わった鉄砲はマッチロック式と呼ばれる大筒の銃器で、種子島銃とも呼ばれます。 鉄砲伝来と同時期の1549年(天文18年)には、ヨーロッパ人宣教師によって日本にキリスト教も伝えられました。 鹿児島県種子島の鉄砲に関するスポットとは? 画像引用 :YouTube screenshot 動画の0:41で紹介されている種子島総合開発センター鉄砲館の近隣には、初めて鉄砲を発砲したという種子島時尭の銅像もありますよ。 種子島時尭は火縄銃の国産化を果たしたことでも知られます。 動画の1:17から映されている八板金兵衛清定は、鉄砲を複製し、また鉄砲の発砲に必要なネジを開発したと伝わる人物です。 これによって鉄砲の量産が可能となり、戦国時代には多くの武将が安価な値段で鉄砲を手に入れられるようになりました。 鹿児島県の種子島を訪れてみよう! 写真:鹿児島県・種子島の洞窟 種子島には動画に紹介されている鉄砲伝来に関するスポットのほかにも、種子島宇宙センター宇宙科学技術館や赤尾木城文化伝承館月窓亭をはじめとした多くの観光スポットがあります。 喜志鹿崎や浦田海水浴場、馬立の岩屋や千座の岩屋、アコウの木のアーチといった自然豊かなスポットもぜひ訪れてみましょう。 種子島では毎年鉄砲祭りが開催され、多くの観光客で賑わいますよ。 鹿児島県種子島の鉄砲伝来に関する動画まとめ 写真:鹿児島県・種子島 鹿児島県の種子島は、動画を見ても分かるようにとても自然豊かで魅力的なスポットです。 ぜひ種子島で鉄砲伝来に関する観光スポットをめぐって、その深い歴史を感じてみましょう。 鉄砲やキリスト教伝来についてさらに詳しく知りたい方は、長崎県五島列島に訪れるのもおすすめです。 【公式ホームページ】学びを遊ぶ、南の島「種子島」 | 種子島観光協会 http://tanekan.jp/ -

動画記事 5:14

動画記事 5:14身近な素材を使った実験で科学の奥深さを知る!「未来の科学者たちへ#14超撥水ふたたび」

生活・ビジネス- 23 回再生

- YouTube

こちらの動画は「nimspr」が公開した「 未来の科学者たちへ #14「超撥水ふたたび」」です。 今回紹介されている動画は身近な物を使って基礎科学を学ぶことができる、人気の動画「未来の科学者たちへ」の14回目「超撥水ふたたび」です。 『ふたたび』というタイトルからもわかるように、前回も超撥水についての理論と実験の回だったのですが、今回は現実に超撥水がどのように効果を発揮するのかをわかりやすい2つの実験とともに紹介されています。 2つの実験はいずれも身近にある材料で行うことができます。 超撥水コーティング剤についてはホームセンターに売られている撥水スプレーや塗料で代用可能でしょう。 実際に体験すると実感を伴うことで、より理解が深まるので、興味のある方は是非一度試してみてください。 -

動画記事 11:17

動画記事 11:17美しい日本語を書くためのポイントを書道家がわかりやすく解説!「横書きを書く時の文字のバランスとは?」

生活・ビジネス- 28 回再生

- YouTube

こちらの動画は「書道家 東宮たくみ」さんが公開した「【なるほど!】横書きをキレイに書くコツ教えます!!」です。 あなたは自分の文字に自信を持っていますか?多くの人が手書き文字には不安やストレスを感じているのではないでしょうか? 今回こちらで紹介している「【なるほど!】横書きをキレイに書くコツ教えます!!」は人気動画サイトで連載している書道家の東宮たくみ先生による美文字講座です。 特に今回は書く機会の多い「横書き」で文字を綺麗に見せることに関するアドバイスを聞くことができます。 漢字とひらがなの大きさのバランスについてのアドバイスは必見!これを見れば横書きの手紙やノートに文字を書く時のストレスからは解放されることでしょう。 -

動画記事 9:30

動画記事 9:30初心者必見!キャンプマナー10選!時間や音、共有スペースの使い方など。キャンプでトラブル回避するためのルールとは

体験・遊ぶ 自然- 22 回再生

- YouTube

キャンプマナーは世界共通!? 写真:キャンプを楽しむ家族 海外メディアなどで日本人のマナーを賞賛するニュースが話題になっていますね。日本人ならではの相手への気配りが感じられる行動ではないでしょうか。今、コロナ禍の日本では再注目のキャンプ。公共の場となるキャンプ場でのマナーは世界共通なのでしょうか。今回は日本での守るべきキャンプマナーを見ていきましょう。 動画紹介「キャンプ初心者が知っておきたいキャンプマナー」 写真:キャンプ場の炊事場 こちらの動画はキャンプギアやキャンプ風景を配信している「たろーキャンプ」さん制作の「キャンプ初心者の方が知っておきたいキャンプマナー10選」を紹介した動画です。 空前絶後のアウトドアブームが到来!初心者向けのキャンプアイテムなどが多数販売されており、気軽にキャンプを楽しめるようになってきました。 しかし、キャンプは自然の中とはいえ公共の場、そこにはルールがあります。時間に関するルールや公共の場の利用についてなど、わかりやすく解説されています。キャンプ初心者の方はもちろん、すでにキャンプ経験者の方も、ぜひこの動画を参考に正しいキャンプマナーを身に付けましょう。 時間に関するルールやマナー 写真:キャンプ場 ・深夜は静かにする 22時以降は静かにすることがマナー。キャンプ場には周りが静かなところが多く、普通の会話でもよく響きます。そのため、特に夜は声の音量や音楽などに注意が必要。 さらに、キャンプ場によっては消灯時間などを独自に決めているところもあり、必ず利用するキャンプ場のマナーに従うようにしましょう。 ・消灯時間を守る 消灯時間もキャンプ場によって決められていることが多いです。街灯や住宅の明かりもないキャンプ場では、ランタンなどの明かりが目立つもの。消灯時間になっても、まだまだ起きていたい!という場合は、自分のテント内に小さな光を点けるようにしましょう。 ・チェックイン・チェックアウトの時間を守る 特にチェックアウトの時間は守りましょう。キャンプ場によってチェックアウト時間は異なりますが、午前10時に設定されているところが多いです。次のキャンパーのためにも、チェックアウト時間をしっかりと守ることが大切。 共有スペースの利用やゴミについて 写真:キャンプ場のマナー ・共有スペースは綺麗に使う 炊事場やトイレ、シャワールームなどは共有スペース。野菜の切れ端や残飯などの食べ残しを炊事場に流してしまう人がいるのも事実です。しかし、シンクが詰まってしまうと、他のキャンパーの方はもちろんキャンプ場にも迷惑がかかります。さらに、シャワールームなどを使う際には、自分たちで占領せず、他の利用者のことを考えて使いましょう。 他のキャンパーと一緒に使う共有スペースは、綺麗に使うことが鉄則のキャンプマナーです。 【動画】2:37~ 共有スペースのマナー ・ゴミの始末などはきちんと 特にキャンプ初心者の方に意識してほしいこと。それは、「使った場所を来た時よりも綺麗に!」すること。綺麗な空気の中で自然を楽しめるキャンプを気持ちよく利用するためにも、一人一人の意識が非常に大切です。使用した炭やゴミの始末は必ず行うようにしましょう。さらに、ペットボトルや生ゴミなど、ゴミの分別にも注意が必要です。キャンプ場によってはゴミは持ち帰るというところもあるので注意しましょう。 他の利用者への挨拶や配慮を 写真:田貫湖キャンプ場 ・場所取りは譲り合う 良い場所は、キャンパーと譲り合いながら場所取りを行いましょう。敵対心むき出しで場所取りを行うのではなく、譲り合って気持ちよくキャンプを行った方が楽しいですよね。もちろん、隣のキャンパーへの挨拶も忘れずに!特に小さな子供がいる場合やペット、動物と一緒に来ている場合は挨拶しておいた方が良いでしょう。 ・他の人と一定の距離を置いて設営 すでに他の人がテントを設営している場合は一定の距離を置いて設営しましょう。目安としては最低でも3メートル以上離して設営することを意識します。 もちろん、混み状況によって異なるため、それよりも近くなることはありますが、目安の3メートルを頭に入れておいてください。 ・他の人の景観にも気を遣う 景観を重視したキャンプ場の場合、他の人のテントからも景観を楽しめるように配慮します。他のキャンパーも景観を楽しみにキャンプに来ていることを忘れずに。 ・音楽を流すときは周りの迷惑にならない音量で 周りに迷惑をかけない範囲で音楽を流すようにしましょう。 自然の音を楽しみたい方、好きな音楽を自然の中で聞きたい方、様々なキャンパーがおられます。周りの迷惑にならない音量で楽しむのがキャンプマナーなのです。 自然を楽しむキャンプだからこそ、自然は大切に ・自然を大切にする 木の枝を折ったり、植物を掘ったりなどは絶対にしないこと。自然を楽しむのがキャンプの鉄則です。自分たちの手で自然を壊してはいけません。 また、木の枝を焚き木として使う場合はキャンプ場に確認してからにしましょう。そして、地面で直接焚き火を行う直火については、禁止しているキャンプ場も多いため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。 トラブルにならないための注意点! 写真:ソロキャンプを楽しむ女性 キャンプ場でトラブルにならないために、しっかりとルールを守ることが大切。ゴミを放置したり、大音量で音楽を流したりなどの行為は、他のキャンパーだけでなくキャンプ場にも大きな迷惑をかけることに。 また、ペットを連れてきている場合はリードをつないでおきましょう!動物が苦手な方もおられます。 マナーやルール違反をきっかけにケンカなどのトラブルとなり、警察沙汰になってしまうなんてことも…。そうなってしまったら、せっかく楽しむためのキャンプが台無しに。 トラブルにならないためにも、必ずキャンプマナーを守るようにしましょう! まとめ キャンプ場は、他人と空間を共有しながら自然を楽しむ場所。大自然の朝の空気を感じたくて早寝早起きがしたいという方、せっかくだからみんなでワイワイ楽しみたいという方など。楽しみ方は人それぞれですが、感じ方もまた人それぞれ。 キャンプ経験者の中には、他のキャンパーから「うるさいと注意された」という方もいるかもしれません。街中よりも静かな環境だからこそ、普段以上の配慮が必要なのかもしれませんね。 キャンプ場で決められているルールはもちろん、それぞれのキャンパーが気持ちよく過ごせるように、キャンプのマナーは必ず守りましょう。 動画では、炊事場での悪い例や直火で焚き火をした後の様子などがわかりやすく紹介されているので、キャンプ初心者の方も経験者の方もぜひご覧ください。 -

動画記事 6:37

動画記事 6:37小柄でキュートな「アナグマ」の生態に迫る!日本に生息する「アナグマ」ってどんな動物?

動物・生物- 3.3K 回再生

- YouTube

日本に生息するアナグマの生態を動画でご紹介! こちらの動画は、日本に生息するアナグマ(穴熊)を紹介する「【日本の動物】アナグマの生態〜クマのようで熊ではない可愛い動物〜(Japanese badger)」です。 アナグマというとクマの仲間のように思えますが、動画でもご覧になれるようにアナグマはクマとは違う動物です。 こちらの記事では、アナグマとはどういった動物なのかについて詳しくご紹介します。 動画で紹介されているアナグマとはどんな動物? 写真:ニホンアナグマ ニホンアナグマは、食肉目イタチ科アナグマ属に分類される動物で、学名はMeles anakuma、英名はJapanese badgerとなっています。 アナグマの体長は40~60cm程度、体重は12kg程度、体色はクマなどの動物に似た薄い茶色で鋭い爪が特徴的です。 普段は「クラン」と呼ばれる家族単位で生活をする夜行性の動物で、食性は雑食。 気温が10℃を下回ると巣穴で冬眠します。 生息地域は本州と四国、九洲の里山。 寿命は野生下で10年程度と考えられています。 動画では飼育小屋内を可愛く動きまわる姿や、2:54からご覧になれるようにお昼寝をする姿、4:33からのように2匹のアナグマがじゃれ合う姿が収められています。 アナグマは害獣として扱われることもある! 写真:雪上を歩くアナグマ アナグマの性格は温厚で、あまり警戒心も強くありません。 里にやってきて農作物に被害を及ぼすこともあるため、ときには害獣として駆除されてしまうこともあります。 福岡や鹿児島、京都などには、アナグマの肉をジビエ料理として提供する料理店もあります。 日本にはアナグマ以外にもさまざまな動物が生息している! 写真:イタチ アナグマとよく似た動物として日本にはタヌキやハクビシン、アライグマやイタチなどがいますが、これらの動物を総称して「狢(ムジナ)」と呼ぶことがあります。 日本ではこういった動物のように「関係なさそうに見えて実は同類であること」を「同じ穴の狢」と呼びます。 動画で紹介されているアナグマを飼育することはできる? 画像引用 :YouTube screenshot アナグマは人懐っこい性格で、人間が近づいても逃げずに「クルルル」「キューン」といった鳴き声を出して近づいてくることもあります。 ときには、ペットの猫のようになつくケースもあるそうです。 しかし、気が立っているときには獰猛な声で威嚇します。 ペットとして飼育することは禁止されていませんが、何かあったときに病院で見てもらえない可能性もあるため、実際に飼育するのは少し難しいといいます。 アナグマの紹介動画まとめ 今回は、キュートなアナグマの動画をご紹介しました。 近年では自然の里山が減り、アナグマは食べ物を求めて街にやってくることもあります。 自然を守ることが、人間と動物との共存につながるのかもしれませんね。 -

動画記事 7:47

動画記事 7:47キャンプのガス缶!CB缶とOD缶の違いは?失敗しないガス缶選びのポイントを解説

体験・遊ぶ- 511 回再生

- YouTube

日本でのキャンプ、ガス缶事情 日本は空前のキャンプブーム。年々人気が高まっています。ガス缶には、「OUTDOOR(アウトドア)」の略した「OD缶」、家庭用にも使われている「CB缶」があります。日本では「CB缶」が安価で手軽に購入できるのですが、キャンプでは「OD缶」の方が良い場合もあるようです。今回はキャンプで使用するガス缶にスポットを当ててみました。 動画紹介 今回は「スポーツオーソリティ」幕張新都心店のダグ・カツメさんの「【ガス】CB缶とOD缶の違いについて キャンプでは結局どっちがいいのか?使い分けのポイントについて解説」動画を紹介します。 ガス缶には種類がある 画像引用 :YouTube screenshot こちらの動画では、アウトドア用品のスペシャリストが、冒頭からガス缶について詳しく紹介しています。キャンプなどのアウトドアで、ガスバーナーやカセットコンロ、照明器具のランタンなどを使う際に必要になるのがガス缶。自宅で鍋をする際などに購入したことがある方は多いと思いますが、キャンプで使うものにはいくつか種類があります。 アウトドアで選択を間違ってしまうと火を起こせなくなることも。ガスの特徴をわかりやすく紹介しているので、初心者~経験者まで一度は見ていただきたい動画です。違いを知ってキャンプに備えましょう。 CB缶とOD缶の違いについて 写真:OD缶のガス缶 CB缶とは、キャンプにかぎらず自宅でガスコンロなどにも使う縦長のカセットボンベです。こちらは安価なものも多く、コンビニや100円ショップでも購入でき、入手しやすく利用方法も簡単なのが特徴。成分は、主にブタンとイソブタンという2つの成分が主に使われています。プロパンガスが入っているCB缶もありますが、割合はかなり低くなります。 一方、OD缶は、丸くどっしりとしていて、圧力に耐えられる容器が使われています。専門店やホームセンターで購入することができ、価格はCB缶に比べると高く、成分にはプロパンガスが30~35%入っています。缶自体にも厚みがあり、寒さに強く安定した火力も特徴です。 沸点が違うガス缶の成分 写真:ガスコンロ ブタン、イソブタン、プロパンでは、比較すると沸点が違います。これについては水の沸点に例えて詳しく説明されています。ブタンは約0度、 イソブタンは約-10度、プロパンは約-40度であり、プロパンガスが一番寒さに強いということになります。 【動画】3:00~ 液体ガスの沸点について 液体ガスが気化する際に周りの熱を奪うため、ガス缶は使っているうちに冷たくなります。ですので、極寒の季節でなくても、使ううちに冷たくなり使えなくなるということが考えられます。 春や秋などの季節も時間帯や場所によっては、外気温10℃以下になることも。そんな時にも火力が安定し、パワーがあるOD缶があると安心です。日本でキャンプをする場合、安いCB缶だけでなく、OD缶も購入しておけば失敗は少ないのではないでしょうか。 ガス缶の捨て方は正しく 写真:ガスボンベの廃棄 ガス缶を捨てる前に中身を空にします。缶を持ち、振ってみて音がしないかと確かめます。そして、ガス抜きができるキャップがついているOD缶は、それを使って穴をあけ、ない場合には専用のアイテムも販売されているので、それを使いガス抜きをします。 ただし、穴をあけないことを推奨している自治体もあるため、自治体が定める廃棄方法に従い、正しく廃棄しましょう。 まとめ つい安価なCB缶に目が行きがちですが、OD缶との違いやメリットもおわかりいただけたのではないでしょうか。動画では実際にいくつかのメーカーの商品を並べて、成分なども確認しながら解説しています。お客さんからの質問や声なども聞いているからこそ、動画をご覧の方には失敗してほしくないという想いが伝わってきます。 キャンプ飯にはこだわりたい!という方には火力は特に大切。ご覧いただきやすい8分弱の動画なので、ぜひチェックしてください。 -

動画記事 3:19

動画記事 3:19銃剣道の実戦的な攻撃は超絶危険で超ハード!剣道に似た日本発祥の武道で心技体を鍛え、日本の和の心を知る!

スポーツ- 1.13K 回再生

- YouTube

動画で紹介されている銃剣道とは? こちらの動画「銃剣道 其の一 Jukendo PART1」で紹介する銃剣道とは、剣道とよく似た防具を着用する一見剣道と見間違えるスポーツ・武道ですが、攻撃するのは竹刀ではなく、木銃と呼ばれる用具を使い、主に突き技を主体とした日本発祥の実戦的な武道です。 使用される木銃(もくじゅう)は旧日本軍が使用していた小銃の先端に刃先をつけたものを模しており、銃槍術や銃槍格闘、銃剣格闘とも呼ばれます。 非常に実戦的な武道であることから、警察や自衛隊の訓練にも取り入れられています。 まだ認知度が低いので競技人口は少ないのですが、かつては武道の授業としても取り入れられていたこともあり、国体や全日本選手権、全国青少年大会なども行われています。 銃剣道の基礎知識と基本技 画像引用 :YouTube screenshot 銃剣道で使われるのは全長166cm、重量1.1kgの木銃で、これが銃剣道最大の特徴と言えます。 木銃は動画の0:13よりご覧になることができます。 西洋式銃剣術が剣道と融合した日本式銃剣術が今の銃剣道の起源と言われています。 歴史的に見ると、戦闘スタイルが刀剣から銃へと変わった幕末頃が始まりとされ、輸入された銃のさきに槍術で使う刃先や短剣を取り付けて武器として使用したのが、現代の銃剣道の源流であると考えられます。 銃剣道のルールについて 画像引用 :YouTube screenshot 銃剣道の試合は全日本銃剣道連盟によってルール化され、今では競技武道化されています。 ルールは基本的に1対1で行われ、「上胴」、「直突」、「脱突」、「下胴」、「喉」、「小手」、「肩」に突きを決めると一本勝ちなります。 試合はシューズを履かず、床に裸足というスタイルで行います。 基本技は動画の1:03よりご覧になることができます。 銃剣道の魅力とは? 画像引用 :YouTube screenshot 動画では2:14頃から現役選手のインタビューがご覧になれ「銃剣道の魅力」について語っています。 元々は銃と剣を融合した殺人方法であり、心臓のある左胸や喉を狙う過酷なスポーツですが、厳しい訓練を経て試合に勝ったり、優勝したときの気分はそれまでの苦労が吹き飛ぶほど嬉しいとみな笑顔で語っています。 竹でできた竹刀とは違い、木刀よりも大きくて重い武器を用いるので、小手を決められたときは指が折れてしまうこともあります。 そのため、銃剣道では突きで狙われやすい部位を分厚いガードで保護しています。 特に指には指袋を装着して、できるだけ怪我が少なくなるような配慮がなされています。 銃剣道についてのまとめ 画像引用 :YouTube screenshot 授業として銃剣道を取り入れていた全国唯一の神奈川県平塚市立土沢中学校も2018年に取りやめることを決め、新聞報道されるなど全国的な話題となりました。 しかし、その話題が銃剣道の認知度を高める結果となり、現在は少しずつ競技人口が増え始め、段位獲得者や女子選手も増加傾向にあると言われています。 日本武道はいずれも心技体を鍛え礼に始まり礼に終わることが重視されています。 特に銃剣道は悪質な反則を行うと重傷を負う危険性があるので、反則は厳しく罰せられます。 銃剣道を志し、強くなるコツは地道な心身の鍛錬にあると言えるでしょう。 【公式ホームページ】全日本銃剣道連盟 http://www.jukendo.info/ -

動画記事 3:16

動画記事 3:16日本の天然記念物「ニホンヤマネ」の可愛らしさに癒される!可愛い見た目とは裏腹の運動神経も見せる貴重な野生での活動シーンを堪能!

動物・生物- 4.96K 回再生

- YouTube

日本の山林に住む小動物ヤマネについて 今回ご紹介する動画「茅野レガシー~未来に残したい茅野遺産~#16「ヤマネ」」では、日本の固有種、かつ国の天然記念物に指定されている可愛らしい哺乳類「ヤマネ」を紹介しています。 ヤマネは山梨県と長野県をまたがる八ヶ岳をはじめ、日本全国の低山から亜高山帯まで広い地域に分布している齧歯目の動物です。 ヤマネは冬眠する間、民家の蔵や別荘の中に入り込んで丸まり、ふとしたところで遭遇する可能性もあるのです。 動画で紹介されている哺乳類ヤマネとは 画像引用 :YouTube screenshot ヤマネはネズミやリスなどの仲間である哺乳綱齧歯目ヤマネ科ヤマネ属に属している小型の哺乳動物です。 動画の0:10よりご覧になれるように、クリクリとした目と柔らかな体毛の可愛らしい見た目をしています。 天然記念物に指定されているため、捕獲や飼育することは禁止されています。 体長は6〜8センチで、背中に沿った黒い縦縞とふさふさのしっぽが特徴です。 食性は昆虫や果実を好物とする雑食です。 冬に備えて森中を駆け回ります。 動画の1:19からご覧になれるように、巣は木の幹の空洞や岩の割れ目などに作り、するどい指先の爪で垂直な木の幹を駆け上がっていきます。 細い枝にぶら下がったり、枝から枝へ飛ぶこともできる身軽な生き物です。 木の上に暮らす夜行性の生き物なので、なかなか遭遇することはできませんが、冬の時期になると土の中などに丸まって冬眠するため見かけることができるかもしれません。 丸まっている様子からヤマネは「マリネズミ」「コオリネズミ」とも呼ばれています。 冬眠中のヤマネは転がしても起きることはないくらい安心して熟睡しています。 動画では2:07よりヤマネの丸まった冬眠の様子をご覧になることができます。 別荘などに隠れているヤマネも春になると自然の山の中へ帰っていきます。 「生きた化石」ヤマネの歴史 写真:化石の発掘 ヤマネはヨーロッパではおよそ5000万年前、日本ではおよそ2000万年前の地層から化石が発掘されています。 つまりヤマネは恐竜絶滅の後であるおよそ5000万年前から地球に存在していたと言われています。 この時代といえば、恐竜以外にもアンモナイトや海生爬虫類が絶滅し、哺乳類や鳥類が繁栄した新生代の第三紀に出現していることになります。 もちろん人類が生まれる遥か昔から存在していたのです。 そんな古代から生態や形態を変えないヤマネは、まさに生きた化石といえるでしょう。 人類が登場したあとは、古代ローマ時代に貴族が珍味として食されていたことが記録されています。 ヤマネを壺に入れて木の実を与え太らせ、その後調理をしていたようです。 前菜やデザートとして、日常的に食されていました。 ペットとしてのヤマネ 写真:ヤマネ ニホンヤマネは天然記念物として指定されているため、日本では飼育することはできませんが、ヨーロッパやアジアに生息する種類のヤマネはペットショップで見かけることができます。 飼育する際には、小動物用のケージに巣箱や水飲み、床材、回し車などがあれば十分です。 冬眠を始め、一年の半分を寝て過ごすことから「眠りネズミ」とも呼ばれており、その寝姿を楽しむのも飼育の工夫です。 冬眠から目覚めると繁殖シーズンになり、高音波の鳴き声でメスを誘います。 つがいで飼う場合はこの時期に繁殖が行われるので注意をしましょう。 未来に残したい貴重な小動物ヤマネ紹介まとめ 画像引用 :YouTube screenshot 可愛らしい哺乳類ヤマネの紹介はいかがでしたか? かつては準絶滅危惧種にも指定されていた、天然記念物である小動物ヤマネの生態について知ることができたと思います。 なかなか見ることのできない野生のヤマネの映像をお楽しみください。 -

動画記事 10:11

動画記事 10:11可愛らしさと野生の鋭さを持ち合わせたツシマヤマネコの生活。天然記念物に指定されているツシマヤマネコの知られざる秘密!

動物・生物- 593 回再生

- YouTube

希少動物のツシマヤマネコを紹介! こちらの動画は「オレンジ動物チャンネル」が制作した、希少動物のツシマヤマネコ(対馬山猫)を紹介した「【日本のネコ】ツシマヤマネコの生態〜国の天然記念物そして絶滅が危惧されている野生の猫〜(Tsushima leopard cat)」です。 この動画で紹介されている動物は、その名前の通り、生息域は長崎県の対馬近辺の森林地帯に限定されているとても希少な野生の猫なのです。 ツシマヤマネコとは? 写真:ツシマヤマネコ ツシマヤマネコの分類は食肉目ネコ科、大きさ(体長)は大きなもので50cmほどなのでほぼイエネコ(ペットの猫)と同じぐらいと考えてよいでしょう。 1997年以降はツシマヤマネコを守る会の保護活動によって調査が行われ、福岡市動植物園では人工繁殖にも成功しています。 今回の動画ではふっくらとしたツシマヤマネコが見られますが、野生の個体の体重は5kg前後、食性は肉食で小型の哺乳類や爬虫類などを主食にしていて、野生の個体の寿命は約10年ほどです。 現在は絶滅危惧種で国の天然記念物に指定されている特定動物なので、無許可でペットにすることはできません。 動画では折りの中で元気に動き回るツシマヤマネコをご覧になれます。 可愛らしい姿ですが時折見せる野生の鋭い目つきが印象的です。 ツシマヤマネコの生態と特徴 画像引用 :YouTube screenshot ツシマヤマネコが生息する対馬は長崎県にある離島です。 島の大半が森林に覆われていて、夜行性で単独行動するツシマヤマネコの生息に適した環境なのです。 山猫というのは野生の猫という意味です。 野良猫との違いはもともとイエネコが何らかの理由で捨てられて野生化したのが野良猫で、生活域(縄張り)を固定し長い歴史の中で人間に依存することなく種を保存してきたのが山猫という点です。 ツシマヤマネコは一見するとイエネコと非常によく似ています。 しかし、野生の猫(山猫)にしかない特徴的な虎耳状斑という模様が耳の後ろ側にあります。 動画の8:49より、動かずにくつろぐツシマヤマネコがご覧なれるので、虎耳状斑を探してみてはいかがですか。 アジア大陸には広い範囲で山猫が分布していますが、ツシマヤマネコのルーツはベンガルヤマネコの亜種と言われています。 アジアにはツシマヤマネコやベンガルヤマネコ以外にもイリオモテヤマネコ、オオヤマネコ、チョウセンヤマネコ、マンシュウヤマネコなどがいますが、いずれも生息数が激減しているとされています。 ツシマヤマネコはどうして絶滅危惧種となったのか? 写真:長崎県対馬 こんなにかわいいツシマヤマネコですが、どうして絶滅危惧種に指定されるまで生息数が減少してしまったのでしょうか? 動画でも4:57あたりからツシマヤマネコの数が減ったとされる5つの理由について説明していますが、悲しいことに原因害獣駆除として罠にはまって命を落としたり、交通事故で亡くなるなど人間がツシマヤマネコを追い詰めているのも原因のひとつです。 まとめ/これからのツシマヤマネコの保護活動について 写真:ツシマヤマネコ 1997年には対馬野生生物保護センターによるツシマヤマネコの保護活動がスタートし、2007年からは京都市動物園など国内の動物園による保護と繁殖活動が進められています。 ニュースなどでもその愛らしい姿が披露され、動物園や保護センターでも一般公開されたことで話題となっています。 現在はツシマヤマネコの絶滅を防ぐ為に、ぬいぐるみなどのグッズ販売やツシマヤマネコ米が作られるなど、保護活動の広がりを見せています。 この日本にしかいない可愛らしいツシマヤマネコが絶滅することがないよう、私たちも自然との共生を意識することが大切なのではないでしょうか? 【公式ホームページ】国内希少野生動植物種ツシマヤマネコ http://kyushu.env.go.jp/twcc/report/pam/leaflet/index.html -

動画記事 12:02

動画記事 12:02世界最古の演劇芸術・能の楽しみ方を学ぶ。1300年の昔から変わることなく多くの人に愛されてきた伝統文化の魅力は?

伝統文化- 127 回再生

- YouTube

世界最古の演劇芸術・能の紹介動画 こちらの動画は「NipponTsuTV」が公開した、能の基礎知識を紹介する動画「能を楽しむための基礎知識❖日本の伝統芸能【日本通tv】」です。 世界無形遺産にも指定されている伝統文化・能。 こちらの記事では動画に沿って伝統芸能の“能”の世界をたっぷりと紹介します。 世界最古の演劇芸術・能とは?その歴史は? 写真:能 世界最古の演劇芸術・能の起源は6、7世紀ごろ、中国大陸から日本に流入した芸能が素地となっています。 長い年月をかけてさまざまなお囃子や踊り、舞が混ざることで今日の能が形成されました。 長い歴史の中には存亡の危機もありましたが、その度に能を愛する人たちと日本の古典芸能として後世に伝えようとする人たちの努力により、今日まで脈々と受け継がれてきたのです。 これらは動画では0:45から紹介されています。 世界最古の演劇芸術・能の魅力 写真:能・鼓 能では、演者がいかに主人公になりきってストーリーを演じきれるかが重要です。 動画では、1:38から、能楽師の浅見慈一さんにより能の魅力が紹介されています。 伝統芸能の動きには「型」があります。 能も例外ではなく、演技はすべて決められた「型」から構成され、決められた所作があります。 5:02からは「後見」「地謡」「囃子」などの舞台や音楽についても詳しく紹介されています。 世界最古の演劇芸術・能の流派 画像引用 :YouTube screenshot 動画では3:45からご覧になれるように、主に能面をつけて主人公を演じるシテ方、相手役を務めるワキ方によって演じられます。 シテ方には大きく五つの流派があり、観世流、金春流、宝生流、金剛流、喜多流があります。 この五つの流派をシテ方五大流派と呼んでいます。 狂言と能の違い 写真:能舞台 狂言は能と切り離せない伝統芸能です。 能と狂言をまとめて能楽と呼ばれます。 能は歌舞劇、狂言は喜劇的なセリフのやり取りが中心です。 有名な方は、野村萬斎さんや和泉元彌さんが思いつくのではないでしょうか。 芸能文化は男性だけの職業という印象がありますが、現代では伝統文化を受け継いでおよそ200名の女性能楽師が活躍しています。 伝統芸能・能に興味が湧いたら… 画像引用 :YouTube screenshot 伝統文化は実際に劇場に足を運び、鑑賞してみるのがおすすめです。 能楽は東京、名古屋、京都などの能楽堂で鑑賞できるほか、全国各地でも鑑賞会が盛んに開催されています。 公演情報は能楽協会が発信しています。 また、伝統文化を広く普及させることを目的に、「能楽大連吟」という参加型プログラムがあります。 能に興味ある人が参加でき、数か月間「高砂」の稽古をして、謡いを披露する演目です。 伝統芸能に一般の人が参加できる貴重な機会となっています。 鑑賞が難しい場合は、謡本や能楽関連書籍から当たってみるのもよいでしょう。 能楽書林は明治40年の創業以来、伝統文化を絶やさまいと、能の普及と発展を応援し続ける伝統芸能に特化した出版社なのです。 世界最古の演劇芸術・能紹介まとめ 画像引用 :YouTube screenshot 能に限らず、伝統文化は敷居が高く感じられがちなところがあります。 しかし、仕組みを一度知ってしまえば、伝統芸能の奥深さを味わうことができます。 動画では伝統芸能を分かりやすく、コンパクトにまとめているのでぜひご覧になってみてください。 動画の7:25からは衣装の着付けと実演も紹介されているので、数百年にわたって継承されてきた日本の伝統文化を、この機会に学んでみてはいかがでしょうか。 -

動画記事 3:14

動画記事 3:14蓑曳鶏(みのひきどり)は美しさを追求した観賞用の鶏!凛とした姿が特徴的なニワトリは絶滅の危機にも。

動物・生物- 446 回再生

- YouTube

蓑曳鶏(みのひきどり)の紹介動画を見てみよう! こちらは愛知県の「豊橋ドットテレビ」が公開した、蓑曳鶏(みのひきどり)と呼ばれる観賞用ニワトリを紹介した動画「蓑曳鶏(みのひきどり 国指定天然記念物 )~絶滅危機の観賞用ニワトリ~」です。 動画で紹介されているように、蓑曳鶏(みのひきどり)は、体の真ん中から蓑毛と呼ばれる芸術的な羽毛が生えているのが特徴です。 蓑毛が地面を引くほど長いことが、蓑曳鶏(みのひきどり)という名前の由来です。 こちらの記事では動画に沿って、蓑曳鶏(みのひきどり)を詳しく紹介いたします。 動画で紹介されている蓑曳鶏とはどんなニワトリ? 画像引用 :YouTube screenshot 蓑曳鶏(みのひきどり)は、江戸時代中期頃に交配されたといわれる日本鶏(にほんけい)の品種です。 キジ科の中型鶏で、尾長鶏と中国の小国鶏、タイの軍鶏の交配種と考えられており、尾長鶏に似た体型をしています。 その体重は約2kgほどです。動画の1:35に紹介されているように、蓑曳鶏(みのひきどり)は春に卵を生みます。 蓑曳鶏(みのひきどり)の内種には赤笹、猩々、白藤、白色、五色などがあります。 蓑曳鶏(みのひきどり)は夏を過ぎると羽が抜けて生え変わるため、鑑賞時期は春から6月頃までです。 凛とした姿が美しい白色の蓑曳鶏(みのひきどり)は動画の2:24からご覧になれます。 動画で紹介されている蓑曳鶏(みのひきどり)は絶滅の危機にある? 画像引用 :YouTube screenshot 日本の指定在来種である蓑曳鶏(みのひきどり)は、昭和15年に国の天然記念物に指定されました。 昭和期には、愛知県三河地方や静岡県遠州地方に1,500羽以上生息していたと言われています。 しかし今では愛好家が減り、絶滅の危機を迎えています。 蓑曳鶏(みのひきどり)は個人での飼育が難しいですが、動物園などに行けばご覧になることができますよ。 蓑曳鶏(みのひきどり)の紹介動画まとめ 画像引用 :YouTube screenshot 動画で紹介されている貴重な蓑曳鶏(みのひきどり)の姿を実際に見たいという方もいると思います。 富山市ファミリーパークでは現在蓑曳鶏(みのひきどり)を飼育しているので、足を運んでみましょう。 日本にはほかに、チャボやシャモ、コーチンといった独特な鶏がたくさん生息しています。 日本の動物園を見学するときには、ぜひ多様な種類の鶏に注目してみてくださいね。 -

動画記事 3:26

動画記事 3:26長野県飯田市の大平宿には古きよき日本の原風景が残る人気スポット!大平宿が作られた歴史や衰退した経緯、そして宿泊施設として保存される現在の姿を追う。

歴史- 286 回再生

- YouTube

長野県飯田市「大平宿」観光動画紹介 まずはこちらの「ひろくん起稿」が制作した動画【江戸時代の町並みが残る長野県「大平宿」】をご覧ください。 まるで江戸時代にタイムスリップしたかのようなこの動画。 こちらは長野県飯田市にある大平宿(おおだいらじゅく)と呼ばれる観光スポットです。 大平宿とは何?歴史は?この記事では人気観光スポットの大平宿のご紹介をいたします。 長野県の大平宿はなぜ作られた?その歴史とは 画像引用 :YouTube screenshot 長野県の大平宿は、中山道と三州街道(伊那街道)を結ぶ大平街道の中間地点にかつて存在していた宿場町です。 宝暦4年 (1754年)にお椀やお盆等の木工品を加工、製造する木地師の大蔵五平治と、穀商人山田屋新七が移り住んだことからこの地の歴史が始まります。 動画でご覧になれるように、この地域には現在でも江戸時代末期から明治時代にかけての古い建物が多く現存しています。 伊那谷と木曽谷の間には木曽山脈がそびえており、かつては権兵衛街道を経由して奈良井宿へ行く方法しかありませんでした。 大平街道は、江戸時代中期に伊那谷から中山道へ至る妻籠宿(つまごじゅく)を結ぶため、飯田藩の許可によって開墾が進められました。 長野県の大平宿が衰退した理由とは? 画像引用 :YouTube screenshot 長野県の大平街道が開通すると、元善光寺参りの参拝者が立ち寄る茶屋宿として栄えるようになりました。 明治期には大平第三番小学正道学校や大平郵便局なども設置され、明治末期には中央本線の開通によって物流の要所となりました。 しかし昭和期には清内路村の清内路峠を超える国道265号が開通し、さらに林業も衰退し大平宿の利用者は減少しました。 平成期には前沢荘などが大火災で焼失しました。 動画で紹介されている現在の長野県大平宿の様子とは? 画像出典 :大平宿をのこす会 | 江戸時代の古民家に泊まろう 動画の1:47にあるように、大平宿の住民は昭和45年に集団移住を決定しました。 集団移住集落である大平宿は、廃村となった後に「いろりの里」として観光客が自然体験を楽しめる地に生まれ変わりました。 現在ではNPO法人大平宿を残す会や南信州観光公社の管理により、大平宿の丸三荘は現在でも古民家宿泊施設として活用されています。 集団移住集落を宿泊施設として利用することにより、この貴重な財産を再生・保存をするという目的があります。 一般的な宿泊施設とは異なり、必要なものは自分で用意し、民家の薪や炭で囲炉裏や窯を使って自炊し、退去時には掃除も行います。 大平宿では釣りや自然体験のイベントも不定期で開催されています。 近隣には大平台温泉や観光客向けのホテルなどもあります。 動画では一部朽ち果ててはいますが、当時の日本の暮らしが想像できる様々な古民家が全編に渡り紹介されています。 長野県の大平宿の動画まとめ 画像引用 :YouTube screenshot 大平宿周辺は夏は涼しく爽やかで、冬場は雪の風景が楽しめる人気の観光地。 昔ながらの民家が残るこの地では、自然溢れるインスタ映えする風情ある写真が撮れるかもしれません。 動画にあるような古きよき山里の雰囲気を楽しみたい方は、長野県の大平宿周辺へ出かけてみてはいかがでしょうか。 ◆大平宿 施設概要紹介◆ 【住所】〒395-0045 長野県飯田市上飯田7929 【交通アクセス】中央自動車道 飯田ICより車で60分。※バス電車などの公共交通機関はありません。 【宿泊料金】1人 2,300円 【駐車場】あり 【電話番号】南信州観光社 0265-28-1747 【公式ホームページ】南信州観光公社 https://www.mstb.jp/ 【トリップアドバイザー】大平宿 https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g1021319-d7037774-Reviews-Odairajuku-Iida_Nagano_Prefecture_Koshinetsu_Chubu.html -

動画記事 4:41

動画記事 4:41ICカード「Suica」を利用すれば交通移動も買い物も全て可能!?ちょっと不安なSuicaの購入方法を詳しく紹介!

ショッピング 乗り物- 660 回再生

- YouTube

日本の交通を支えるSuicaの購入手順を動画で紹介 今回ご紹介する動画は、日本の都心で移動するために必需品となっている電子マネーを紹介する「Suicaの買い方・チャージ・My Suica(記名式)への変更」です。 こちらの記事では動画に沿って、Suicaについて詳しくご紹介します。 動画で紹介されているSuicaとは 写真:suica Suicaとは東日本旅客鉄道が発行する非接触型(FeliCa)のIC乗車カードで、事前に交通費を入金しておくことでスムーズに改札を通過できます。 今までは自動券売機できっぷや定期券を購入していましたが、Suicaはカードを購入し、チャージ(入金)を駅の自動券売機や、コンビニエンスストア、インターネット上でクレジット決済などで行います。 Suicaを改札機の読み取り部にかざすことでワンタッチでスイスイ通過でき、改札を出る際にも同様に読み取り部にかざします。 改札機の投入口は切符を挿入するためにあるので、Suicaを挿入しないように気をつけてください。 動画で紹介されているSuicaの種類 写真:自動改札 Suicaには記名式と無記名式、Suica定期券の3つがあり、それぞれに機能が異なります。 無記名式のSuicaは誰でも使うことができ、チャージ(入金)しておくことで、改札機にタッチするだけで自動的に乗車区間の運賃を精算してくれます。 記名式のSuicaは、発行時に購入者の名前・性別・生年月日・電話番号等の情報を登録します。 これによって、Suicaを紛失した際の再発行やチャージ残高保証、払い戻しなどが可能になっています。 Suica定期券は定期券の機能にSuicaの機能を追加できるもので、区間内では定期券として区間外ではSuicaの残高から自動で精算してくれます。 動画で紹介されているSuicaの購入方法 画像引用 :YouTube screenshot これらのSuicaを購入するには、JR東日本駅のICマークが付いた多機能券売機もしくはみどりの窓口で求めることができます。 券売機でのSuicaの購入方法は動画の0:04からご覧になれることができます。 動画の0:44からご覧になれるように販売金額は1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、10,000円から選べます。 この金額には預り金であるデポジット500円を含むので、実際に利用できる金額は購入金額から500円を引いた額になります。 領収書が必要な場合は、購入を完了したあとに表示される領収書の発行ボタンをタッチすることで発行できます。 記名式の場合は、事前に個人情報の取り扱いに同意が必要で、その後個人情報を入力する必要があります。 また、無記名式のSuicaから記名式のSuicaへ変更方法も同様に個人情報の同意をして個人情報を入力していきます。 変更方法は動画の2:35からご覧になることができます。 Suicaのチャージ方法と便利機能 写真:券売機 Suicaのチャージ(入金)はもちろんカード発行時以外でもできます。 購入時と同様の駅の券売機以外にもコンビニなどでチャージすることができます。 Suicaは乗り越しをしても、改札で自動計算をしてくれるので、入金さえしておけば乗り換えの心配もありません。 Suicaは地方の各種交通系ICカードとの相互利用も可能になっており、JR東日本の圏外での移動でもSuicaを利用することができるほか、バスや買い物など利用できる箇所も増えています。 その他、携帯アプリやビューカードというクレジットカードでは、オートチャージやポイント還元といったお得な機能も満載です。 便利すぎるSuicaを使いこなそう!Suica紹介まとめ 写真:駅のホーム いかがでしたか?便利なSuicaの購入方法を知って、様々な機能を使っていきましょう。 こちらの動画をご覧になれば初めての方も安心してSuicaの購入ができますよ。 Suicaを利用して日本の観光をより一層お楽しみください。 【公式ホームページ】Suicaトップ:JR東日本 https://www.jreast.co.jp/suica/ -

動画記事 2:55

動画記事 2:55埼玉県春日部市の地下奥深くには、パルテノン神殿さながらの幻想的な巨大施設が!?首都圏外郭放水路は、埼玉県を洪水から守るための救世主だった!

芸術・建築物- 142 回再生

- YouTube

首都圏外郭放水路の紹介動画を見てみよう こちらは「ChokotabiSaitama(ちょこたび埼玉)」さんが公開した「首都圏外郭放水路」です。 「地下のパルテノン神殿」とも呼ばれる巨大な調圧水槽のある首都圏外郭放水路は、埼玉県東部エリアを洪水から守るために作られた、世界最大級の地下放水路です。 首都圏外郭放水路は泥水式シールド工法で建設されたシールドトンネルで、延長約6.3km、内径約10mという大きさを誇ります。 埼玉県春日部市の地下にそびえるまるで神殿のように美しい放水路を是非動画でお楽しみください。 動画で紹介されている首都圏外郭放水路とは? 写真:埼玉県・首都圏外郭放水路 首都圏外郭放水路は国土交通省の洪水防御施設で、春日部市が整備を担当しています。 2006年(平成18年)6月に供用が開始されました。 公式的な愛称は「彩龍の川(さいりゅうのかわ)」ですが、地下神殿と呼ばれることも。 利根川水系に属する一級河川で、国が直轄管理する大臣管理区間(指定区間外区間)となっています。 国道16号直下に設けられた首都圏外郭放水路は中川や倉松川、大落古利根川、18号水路、幸松川などの洪水を軽減する作用があります。 動画で紹介されている首都圏外郭放水路の働き 写真:首都圏外郭放水路 地下22mの位置にある首都圏外郭放水路は長さ177m、幅78m、高さ18mにもなります。 柱1本の重さは500トンで、それが59本も立ち並びます。 施設内に立ち並ぶこの柱は動画の1:05からご覧になれます。 首都圏外郭放水路は「流入施設」と「立坑」、洪水を流す「トンネル」、水の勢いを弱め流れを確保する「調圧水槽」、洪水を排出する「排水機場」で構成されます。 洪水のときには雨水が首都圏外郭放水路に溜め込まれ、その後ポンプで江戸川に排出することで被害を防ぎます。 令和元年の台風19号では容量の9割の水を貯留するなど、実際に被害の抑止効果をあげています。 首都圏外郭放水路の紹介動画まとめ 写真:首都圏外郭放水路 首都圏外郭放水路は総合学習・生涯学習施設となっており、動画で紹介されている調圧水槽内部は見学(要予約)可能です。 見学ツアーでは動画の0:37からご覧になれる操作室のほか、河川からの排水を導く1:48からご覧になれる第1立坑を見られるので、幻想的な空間を体験してみたい方はぜひ足を運んでみましょう。 施設の見学をするのなら、動画の0:21からご覧になれる首都圏外郭放水路地底探検ミュージアム「龍Q館」とも呼ばれる庄和排水機場も見ておきたいものです。 【首都圏外郭放水路】 住所:春日部市上金崎720番地 交通アクセス:東武野田線南桜井駅からバスまたは車で10分 【公式ホームページ】首都圏外郭放水路 https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/gaikaku/ 【トリップアドバイザー】首都圏外郭放水路 https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g1021410-d12864760-Reviews-The_Metropolitan_Area_Outer_Underground_Discharge_Channel-Kasukabe_Saitama_Pref.html -

動画記事 3:46

動画記事 3:46大河ドラマ「真田丸」で大きな話題となった長野県上田市の上田城を紹介!戦国時代に名を馳せた名武将・真田幸村を知るには絶対に外せない歴史的観光スポット!

芸術・建築物- 213 回再生

- YouTube

長野県上田市にある大河ドラマで話題となった「上田城」動画紹介 こちらの動画は「HEXaMediaヘキサメディア」が公開した「【空撮】空撮上田城紀行 【ドローン】」です。 動画で紹介されている上田城は名将・真田幸村の父、真田昌幸によって築城されたお城です。 現在は日本百名城や日本夜景遺産にも数えられる長野県上田市が誇る歴史的観光名所です。 築城は戦国時代と言われた天正時代。 上田城は二度にわたる徳川家の猛攻を防いだことで難攻不落の城としても名高い名城です。 この徳川家による城攻めの様子は上田城の戦いとして数多くのドラマや映画にも起用されました。 近年ではNHK大河ドラマ「真田丸」の劇中で第一次上田合戦の舞台として話題となりました。 また人気アニメ映画「サマーウォーズ」の舞台としても有名です。 今回は広大な公園である上田城跡をドローンによる美麗な空撮動画で紹介します。 現在の上田城について 写真:長野県・上田城 現在の上田城跡は城主真田昌幸が作った本丸の右手にある柱石と、明治時代に解体された櫓門を平成6年に復元したものです。 上田盆地の北側に位置し千曲川の分流である尼ヶ縁に隣接していたことから尼ヶ淵城とも呼ばれていました。 南は千曲川、北は尼ヶ縁、西は矢出沢川、東は蛭沢川に囲まれ、天然の要害だった上田城は徳川軍の猛攻を2度も凌ぎましたが、七代城主松平忠愛の時代には享保の洪水によって破損した石垣の修復などが行われています。 動画の1:59からご覧になれるように、現在は上田城の本丸跡は眞田神社となり、そこにある古井戸は真田井戸と呼ばれ、当時は城北の太郎山麓に通じる抜け穴だったという伝説が残されています。 上田城の歴史 写真:長野県・上田城 難攻不落と謳われた上田城は真田藩が蟄居(自宅の一室に謹慎させる刑罰)となった後も多くの城主によって利用されてきました。 関ヶ原の戦い以降は仙石忠政が城主となります。 もともと上田城のある信濃国小県郡上田は東軍と西軍に挟まれる形で存在しており、攻撃の拠点というよりも守備に特化した設計で建立されました。 本来ならば本丸の屋根に天守を作るのが城を建てる時の定石ですが、上田城に天守があったとされる資料は残っていません。 上田城は築城された年から最後の城主松平忠札の時代までおよそ300年近く信濃国小県郡上田に君臨し、上田城下町は交通の要衝として栄えたと言われています。 上田城の見所 画像引用 :YouTube screenshot 現在は本丸や天守を失った上田城ですが、その特徴的な構造から多くの見所が今でも残されていますのでこちらで紹介します。 ・南櫓・北櫓・東虎口櫓門(動画:0:24〜) 春には上田城千本桜まつり、秋には上田城紅葉まつりが開かれ、上田城下町では毎年上田真田祭りが開かれます。 この時期にはライトアップされた上田城跡が楽しめます。 そして、東虎口櫓門には真田家の名残と言われる真田石が現存します。 ・西櫓(動画0:34〜) 戦国時代に仙石忠政によって立てられ、江戸時代から現在まで残る唯一の歴史的建造物です。 ・石樋 長野県上田市二の丸から百間掘跡の陸上競技場に続く石でできた水路です。 ・隅おとし 本丸に見られる特徴的な隅おとしは風水による鬼除けとして土塁の隅を切り落とした特徴的な造形をしています。 ・上田市立博物館 上田城跡公園内にある博物館です。 大河ドラマで話題となった上田城の紹介まとめ 写真:上田城跡公園の絵馬 上田市観光の目玉でもある上田城跡公園にはイベント以外にも様々なおもてなしで観光客を迎えてくれます。 真田神社の御朱印、上田城の御城印などのスタンプは観光の良い思い出になりますよ。 戦乱の世を駆け抜け、徳川家康も豊臣秀吉も落とせなかった天下無双の名城真田城跡公園への駐車場や交通アクセス、またイベントガイドなどの各情報は上田城公式サイトでご確認ください。 あなたも上田城を訪れ、幸村が率いた真田十勇士や、日本一の兵と言われた真田信繁などの猛者たちに思いを馳せてみてはいかがでしょうか? 【トリップアドバイザー】上田城 https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g1021326-d1412214-Reviews-Ueda_Castle-Ueda_Nagano_Prefecture_Koshinetsu_Chubu.html -

動画記事 4:35

動画記事 4:35青森県青森市の特別史跡「三内丸山遺跡」は日本最大級の縄文時代の遺跡!見どころが詰まった動画で歴史ロマンを堪能しよう

歴史- 195 回再生

- YouTube

青森県青森市の特別史跡「三内丸山遺跡」動画紹介 こちらで紹介する「marugotoaomori」が制作した「【青森の魅力】特別史跡三内丸山遺跡 - 地下に真実 地上にロマン」は、青森県にある大規模な縄文時代の集落跡を撮影したものです。 集落跡に加えて、さまざまな出土品やイベントなど、歴史を学べる素晴らしい観光施設になっています。 この記事では、青森市にある特別史跡三内丸山遺跡の魅力を紹介します。 特別史跡三内丸山遺跡とは 写真:三内丸山遺跡 特別史跡三内丸山遺跡は、青森県青森市にある日本で最大級の縄文時代の遺跡です。 今から約5,900年前から約4,200年前の縄文時代の前期から中期の大規模な集落跡です。 縄文人が約1,000年の間定住していたと言われています。 復元大型竪穴建物や復元大型掘立柱建物などの復元建物を見ることもでき、当時の暮らしを想像できます。 こちらの建築物は動画の0:41よりご覧になることができます。 復元建物以外にも、さまざまな発掘品もご覧になれます。 土器や土偶にアクセサリーなど当時の暮らしに欠かせなかった遺物が展示されています。 レストランや売店もあるので、休憩しながらいろいろなものを鑑賞できます。 交通アクセスは、JR青森駅から車で約20分。 市営バスで約30~40分です。 入場料は、一般が410円、高校生・大学生は200円、中学生以下が無料となっています(※2020年4月時点)。 特別史跡三内丸山遺跡で必ず見ておきたい復元大型掘立柱建物 画像引用 :YouTube screenshot 動画の1:08からご覧になれる復元大型掘立柱建物は巨大な柱が特徴の約15mの高さがある建物。 直径2mの大きな穴に栗の木を埋めて建てられました。 柱と柱の間隔はきちんと測って造られておりその長さは4.2m、長さの単位は35cmとなっています。 使用用途は不明で謎に包まれていますが、物見やぐら、灯台、神殿として使われていたのではないかとボランティアガイドは語ります。 縄文時代当時の高さは復元建物の15mより高く、約20mほどあったと言われています。 特別史跡三内丸山遺跡には六本柱建物跡以外にもさまざまな遺構が存在します。 一般の住民が暮らしていたといわれている竪穴式住居跡や、高床式建物であった可能性が高い掘立柱建物跡(高床式倉庫跡)などを見ることができます。 共同作業場や集会場として使われていたと思われる復元大型竪穴建物の内部も見学することができ、動画では1:00よりご覧になれます。 村の長の墓と言われている環状配石墓も見どころのひとつです。 特別史跡三内丸山遺跡の見どころ 画像引用 :YouTube screenshot 2:11からご覧になれる縄文の丘三内丸山まほろばパーク内にある「さんまるミュージアム」や縄文時遊館、三内丸山遺跡センターでは、特別史跡三内丸山遺跡から出土した遺物が約1,700点展示されています。 釣り針や魚の骨、イヤリングなどの装飾品を見ることができます。 縄文の人たちはさまざまな道具を使って農耕や食料を調達し調理をし、アクセサリーで自分を美しく飾るなど高い文化を持っていたことが想像できます。 青森市にある特別史跡三内丸山遺跡では、ものづくりができる体験工房もあります。 板状土偶づくりや再生琥珀のペンダントづくり、組紐体験などさまざまな縄文時代を楽しめるメニューが充実しています。 特別史跡三内丸山遺跡の記事のまとめ 画像引用 :YouTube screenshot 「marugotoaomori」が制作する、「【青森の魅力】特別史跡三内丸山遺跡 - 地下に真実 地上にロマン」は、青森市にある特別史跡三内丸山遺跡を紹介している動画です。 見晴台や物見やぐらの役割をしていたと想像できる約15mもある復興建物など、見どころがたくさんありますよ。 さまざまな遺構や出土品などが見られるので歴史好きには必見のスポットです! ◆特別史跡三内丸山遺跡 施設概要紹介◆ 【住所】〒038-0031 青森県青森市大字三内丸山305 【交通アクセス】JR青森駅から車で約20分 【入館料金】一般が410円、高校生・大学生は200円、中学生以下が無料(※2020年4月時点) 【営業時間】9:00~17:00 【休館日】毎月第4月曜日 【駐車場】500台あり 【電話番号】017-766-8282 【公式ホームページ】特別史跡「三内丸山遺跡」 https://sannaimaruyama.pref.aomori.jp/ 【トリップアドバイザー】三内丸山遺跡 https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298241-d324336-Reviews-Sannai_Maruyama_Site-Aomori_Aomori_Prefecture_Tohoku.html -

動画記事 1:36

動画記事 1:36忍者になりきれる人気イベント「忍者合戦-SHINOBI-」で繰り広げられる激しい死闘を勝ち残れ!今度の戦いの主役はあなたかもしれない!

体験・遊ぶ- 44 回再生

- YouTube

忍者の世界に思い切り浸れるイベントが日本で開かれている こちらは「IKUSA Inc.」が公開した忍者合戦-SHINOBI-をPRするための動画「忍者合戦-SHINOBI-公式PV」です。 人気の忍者体験イベントの雰囲気を掴むのにうってつけの1本です。 突然ですが、あなたは忍者になりたいと思いませんか? 日本では、忍者と呼ばれる存在が活躍していた歴史があります。 海外でも「NINJA」として人気があり、外国人の方が「日本」で思う浮かべるものに「寿司」「富士山」と並び「NINJA」とあげる方も多いのです。 忍者は技の腕を磨くために修行・訓練を積み重ね、任務・指令を遂行します。 そんな忍者になりきれるのがこの動画で紹介されている「忍者合戦-SHINOBI-」。 こちらの記事では「忍者合戦-SHINOBI-」について動画に沿って紹介します。 気になる方は一度チェックしてください。 人気のイベント「忍者合戦-SHINOBI-」紹介動画について 画像引用 :YouTube screenshot 動画の視聴時間は約1分半と短く、忙しい時でも目を通しやすくなっています。 大人から子供まで幅広い世代の方が忍者になりきり、思う存分身体を動かしている様子が楽しめます。 動画の0:27では戦に勝つために多くの方が結束を固めているシーンが登場するなど、いくつもの見どころが用意されています。 動画の1:02では老若男女誰もが楽しめる体験型忍者アクティビティと紹介されています。 忍者合戦とは一体どのようなイベントなのか 写真:和歌山城 忍者合戦-SHINOBI-は株式会社IKUSAが開催しているイベント。 参加者が忍者になりきり、痛くない安全な刀で腕についている「命」と呼ばれる球を撃ち落とすイベントです。 ただ命を狙うだけでなく、自軍に与えられたミッションをクリアしていかないといけません。 参戦している人数やレギュレーションにより、スケジュールが変わってきます。 動画が収録された場所は和歌山城。 忍者合戦-SHINOBI-は和歌山県の他にも様々な地域で開催されています。 「忍者合戦-SHINOBI-」の楽しみ方 画像引用 :YouTube screenshot 「忍者合戦-SHINOBI-」に参加する上でどのような合戦形式で相手と競い合うかを知っておきたいところ。 主に全滅戦・頭領戦・バトルロイヤル戦・巻物争奪戦が挙げられます。 【全滅戦】 全滅戦は1人でも多く相手チームの命を落とす合戦方式。 制限時間終了後に相手チームより多くのメンバーが生き残る、もしくは相手チームを全滅させれば勝利です。 【頭領戦】 頭領戦は相手チームの頭領を倒せば勝利という合戦方式。 いかに相手チームの頭領を追い詰めるかが勝敗のカギになります。 【バトルロイヤル戦】 バトルロイヤル戦は自分が生き残るために相手チームはもちろん、これまで共に戦った味方同士で勝敗を決める合戦方式。 最後の1人になれるかどうかは皆さん次第です。 【巻物争奪戦】 巻物争奪戦は相手の陣地に置かれている巻物を奪ったり、自軍の巻物を守る合戦方式。 制限時間内にどう動くかが勝敗を大きく左右します。 早期に討ち死にしないためには、仲間との協力が必要になります。 時には自分が囮になるなど、ミッションを成功のためにあえて討ち死にを選ぶ場面も出てくるかもしれません。 「忍者合戦-SHINOBI-」の魅力 画像引用 :YouTube screenshot 「忍者合戦-SHINOBI-」にはいくつもの魅力があります。 「忍者合戦-SHINOBI-」に参加する際は一度チェックしておきたいところ。 まずは老若男女、国籍問わず忍者好きな方と交流が図れるところが挙げられます。 近くに忍者について語れる方がいないと感じている方もいるのではないでしょうか? 忍者仲間を作るきっかけになるかもしれません。 次に大人数の仲間と協力する機会が得られること。 戦術を一緒に考えたり、写真撮影などの思い出を作れるのも「忍者合戦-SHINOBI-」の醍醐味です。 他にも、忍者の歴史や伝承、ストーリーなどを手軽に楽しめるのも「忍者合戦-SHINOBI-」の魅力の一つ。 伊賀忍者や甲賀忍者などについて詳しく知りたい方は「忍者合戦-SHINOBI-」より忍者に関する知見を得られるかもしれません。 「忍者合戦-SHINOBI-」紹介まとめ。憧れの忍者になりきろう! 写真:忍者 株式会社IKUSAは地域活性化のノウハウを活かし、「忍者合戦-SHINOBI-」などのアクティビティや外遊びを活用したイベントや研修をいくつも手掛けています。 どのような実績があるか一度チェックしてみてはどうでしょうか? 忍者ショーをはじめ、忍者衣装レンタル・手裏剣道場・忍者ワークショップ・オリジナル陣羽織レンタル・オリジナル甲冑レンタル・本格MC「忍者頭領派遣」・戦ウォールなどイベントを盛り上げるオプションが幾つも用意されているのもポイント。 日本の歴史文化に触れたい方は「忍者合戦-SHINOBI-」などのイベントに参加し、素敵な思い出や仲間を作ってみてはいかがでしょうか? 「忍者合戦-SHINOBI-」などのアクティビティイベントに参加する際はルールを守るようにしましょう。 お互いを思いやることもイベントを楽しむうえで非常に重要です。 【公式ホームページ】忍者合戦-SHINOBI- | IKUSA.JP https://ikusa.jp/service/ninja-kassen-shinobi/ -

動画記事 12:45

動画記事 12:45多摩エリアの雄大な自然を生かした動物園には300種類以上の動物が暮らしている!人気の動物を見られる多摩動物公園はレジャーやデートにぴったり!

動物・生物- 36 回再生

- YouTube

こちらの動画は「POYO POYO」が公開した「多摩動物公園(Tama Zoological Park)|ライオンや象などいろんな動物が登場!|子供向け知育動画」です。 たくさんの動物に会いたいのなら、東京都日野市の多摩動物公園に足を伸ばしてみましょう。 動画に登場するのはゾウやキリン、ライオンやサイ、コアラ、レッサーパンダ、フクロウ、カンガルー、チーターと行った動物たちです。 ほかにも多摩動物公園には300種類を超える動物たちが住んでいます。 多摩動物公園では自然に近い環境で動物を飼育しているので、動物の生態をじっくり観察したい方には最適です。 地元の方や観光客から愛される人気の動物園にぜひ出かけてみてくださいね。 -

動画記事 12:14

動画記事 12:14今や世界でも人気の日本酒を動画で学ぶ!世界中の日本酒ファン必見の映像はひと時たりとも目が離せない!

グルメ- 27 回再生

- YouTube

日本酒の歴史や製法について この動画は、上田酒類総合研究所代表・上田護國さんによる日本酒基礎講座の動画です。 第一回であるこの動画では「日本酒の定義・特徴・製法」について講義しています。 日本酒は西暦700年代からすでに飲まれており、その後様々な日本酒の醸造によって日本酒は進化していきました。 日本酒の歴史や、日本酒の製法等について動画で詳しく語っていますので、ぜひご覧ください。 -

動画記事 29:15

動画記事 29:15タープの張り方【決定版】ソロキャンプでも安心!四角・スクエア・ヘキサにも対応できる完璧な設営方法を紹介

体験・遊ぶ- 34 回再生

- YouTube

キャンプには必須のタープ コロナ禍の日本では、家族単位で楽しめるレジャーとして「キャンプ」が注目され、道具を揃えてキャンプを始める人も増加しています。テントも大切ですが、眠る以外のほとんどの時間はタープの下で過ごします。今回は、キャンプ上級者がタープの張り方を詳しく紹介している動画をピックアップしました。 動画紹介 写真:タープ こちらは「チキューギ.」さん制作『【決定版】完璧なタープを張るテクニックとコツを余すことなく大紹介!これで張れない訳がない!』の動画です。タープの張り方をわかりやすく丁寧に解説されています。 「チキューギ.」さんは、この動画の他にも様々なタープ設営動画を公開されていますが、本編は集大成の動画とのこと。この動画さえ見ればたとえソロキャンプでも、失敗なく必ずきれいに張れる!という方法を紹介しています。 これからキャンプやレジャーでタープを張る予定がある方は、お出かけ前にこの動画で張り方をチェックしましょう! タープとは 写真:タープ タープとは、アウトドアで日差しや雨を防ぐ床のない広い布状の屋根を指します。 素材はさまざまですが、重いポリコットンタイプか、軽いポリエステルタイプが一般的。 タープには種類があり、 ・2本のポールで立てる布の形状が六角形のヘキサタープ ・布の形状が長方形で大人数やファミリー向けのスクエアタープ・レクタタープ ・布形状がほぼ正方形のウィングタープ ・自立式で設営しやすいワンタッチタープ ・メッシュパネルが特徴のスクリーンタープ などがあります。 タープの大きさは2m程度から6m以上と幅広く、使用する人数やシチュエーションにあわせてタイプや大きさを選択します。 ポール2本のヘキサタープの張り方 写真:ペグを打つ女性 動画では2ポールタープのヘキサタープの張り方を解説しています。ですが、基本的な2ポールタープのタープやレクタタープやスクエアタープにも使える方法なのでぜひご覧ください。 まず、半分に折り広げたタープを太陽の向きを考えて設営位置に置き、タープのはと目の位置に目印ペグを打ちます。 布を折ったラインから真っすぐ一直線に続くようにポールを置き、ポールのエンドに目印ペグを打ちます。 【動画】1:43~ タープを広げる 【動画】3:03~ ポールの配置 【動画】3:32~ 目印ペグ 次に、ポールエンドの目印ペグから直角なるようにポールを移動して、ポールの2/3の位置にメインロープ用にペグダウンすれば、メインロープはメインポールに対して角度30度になります。この方法で、角度だけでなくポールからの距離も決まり風に強いタープが張れます。 タープにポールを通しメインロープをかけます。余裕を持たせてメインロープをペグにつなげてから、ポールを立ててメインロープを張ります。あとは4カ所にサブロープを結び、左右に揺らしてピンと強く張ります。 サブロープの結び方も丁寧に解説されています。4カ所のサブロープで、カルミークノット、もやい結び、引き解け結び、ひばり結びの結び方も解説しています。 【動画】15:37~ サブロープの結び方 タープのたるみをなくすコツ 張った後にタープがゆるんでいて、もう少し強く張りたいときのコツをご紹介します。 目印のペグの位置に立てているポールを、少し中(内側)に移動させ斜めの状態にします。もう片方も同じように少し中(内側)にポールを移動させます。 それから、外側のロープを張ることでシワがなくなり、ピンと美しく張ったタープが出来上がります。 【動画】22:15~ 更に強く張るテクニック ポリコットンなどの重いタープは張り方やギア選びも大切 写真:キャンプでのテント固定用のスティールペグ ポリエステルであれば、ここで紹介されたやり方でなくてもできますが、ポリコットンやコットン素材のタープは重いため、角度や位置などがあまいと風などの影響も受けやすくなります。また、重さがあるためギア選びも大切なポイント。ロープは5mm以上、ペグもできれば3cm以上の頑丈なものがおすすめだそうです。 雨や風のある日も安心!タープの張り方動画まとめ 『【決定版】完璧なタープを張るテクニックとコツを余すことなく大紹介!これで張れない訳がない!』は、コツをおりまぜながらわかりやすくタープの張り方を解説しています。 この動画を見れば、初心者でも失敗なくタープを美しく張ることができるでしょう。きちんとタープを張れると、雨や風があるときにも安心ですね。 これからタープを張る初心者の方や、張ったことはあるけどもなかなか思うようにできないという方も、キャンプ上級者のコツが詰め込まれたこの動画をぜひ参考にしてみてくださいね。 -

動画記事 3:33

動画記事 3:33目にも留まらぬ速さで相手を次々と投げ飛ばす合気道の白川竜次師範の神業!日本伝統武道、合気道の魅力とは?合気道の技をまとめた実演動画で日本に古くから伝わる心技体を知ろう!

スポーツ 伝統文化 日本人・著名人- 966 回再生

- YouTube

合気道師範、白川竜次さんの実演動画をご紹介! 今回紹介する「Shinburenseijyuku」が制作した「合気道 ダイナミックで流れるような動き!白川竜次 師範」は、日本伝統の武道である合気道の実演をまとめた動画です。 実演動画で相手を次々と投げ飛ばしているのは、神武錬成塾の師範、白川竜次さんです。 歴史ある武道として知られる合気道にはどのような技があるのでしょうか? 早速動画を見ながら、技の特徴をチェックしていきましょう! 実演動画で紹介されている、日本伝統の合気道とは? 写真:合気道 合気道をはじめとした日本伝統の武道は「心技体」という日本に古くから伝わる和の心の考え方を重視しています。 「心技体」とは、心と技術、体のバランスを整えることを意味します。 合気道は明治時代から昭和初期に生まれ武道で、剣道や柔道などの他の武道に比べて比較的浅い歴史です。 合気道は日本古来の柔術だけではなく、剣道・柔道の原理も吸収した総合武道と言えます。 合気道と呼ばれるようになったのは昭和17年で、現在では世界中に普及しています。 競技人口は国内で約100万人、海外で150万人と言われています。 合気道の道場では、実演動画で紹介されているような一教、四方投げ、入身投げ、小手返しなどさまざまな攻撃技を会得できます。 合気道は、どんな流派であっても半身の構えが基本です。 武道の技を正しく強く使うためには、体の転換や座技呼吸法、呼吸力といった練習をすることも大切です。 動画では全編に渡り、師範による神業・凄技で次々と相手を投げ飛ばしていきます。 1:10からご覧になれるように、女性相手でも容赦しません。 動画の1:55からご覧になれるように、時には腕を固める技を繰り出すこともあります。 合気道をはじめとした、日本の歴史ある武道を習ってみよう 写真:正座する子供達 合気道のほか、空手や剣道、柔道といった日本古来の武道にチャレンジする方が増えています。 道着を身に着けて柔術や剣術の道場で修行をすることは、健康維持や精神力の向上に役立ちます。 日本の武道は護身術としても役立つため、男性だけでなく女性や子供の習いごとにもおすすめです。 初心者にも丁寧に教えてくれるような先生を選んで、経験を積めば、武道の試合競技や演武会に出場することもできます。 白川竜次師範による合気道実演動画のまとめ 画像引用 :YouTube screenshot 今回ご紹介した実演動画には、合気道の達人である白川竜次さんによる、強く美しい技の実演が数多く紹介されています。 ぜひ、実演動画をもう一度見直して、日本の武道家による見事な技の応酬を堪能してみてくださいね。 日本には体術や柔術を体験できる道場が、たくさんあります。 日本伝統の武道に興味がある方や、スポーツを始めてみたいと感じている方は、ぜひ武道の稽古ができる道場や教室に足を運んでみましょう。 【公式ホームページ】合気道神武錬成塾 Aikido Shinburenseijuku http://www.shinburenseijuku.com/