-

記事

-

チャンネル

-

地域

-

季節

-

タグ

記事

-

動画記事 1:40

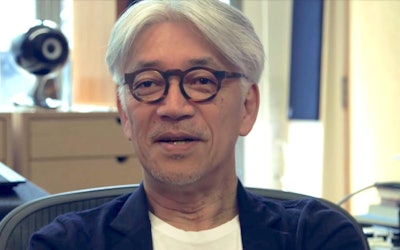

動画記事 1:40「世界的のサカモト」こと坂本龍一に密着したドキュメンタリー映画をチェック!彼の音楽表現を大きく変えた出来事とは?あの名曲と共に紹介!

日本人・著名人 芸能・音楽- 89 回再生

- YouTube

音楽家・坂本龍一のドキュメンタリー動画をご紹介! こちらの「11/4(土)公開『Ryuichi Sakamoto CODA』予告編」は、世界的音楽家の坂本龍一が手掛けた映画作品の紹介動画です。 こちらの動画で紹介されている2017年に公開されたスティーブン・ノムラ・シブル監督作品『Ryuichi Sakamoto:CODA』は、坂本龍一の音楽的探求を描く貴重な作品。 今回は、人の心を打つ名曲を数多く生み出してきた坂本龍一、その人物像を詳しくご紹介します。 動画で紹介されている坂本龍一とはどんな音楽家? 画像引用 :YouTube screenshot 動画で紹介されている坂本龍一は東京都出身の音楽家。 元妻の矢野顕子や娘の坂本美雨も音楽家として活躍しています。 センターパートの髪型と眼鏡が特徴的な坂本龍一は「世界のサカモト」「教授」と親しまれています。 2014年には中咽頭がんを公表したことでも話題となりました。 動画を紹介されている音楽家・坂本龍一の活動について 画像引用 :YouTube screenshot かつてはYMO(イエロー・マジック・オーケストラ)のキーボード・シンセサイザーとして活躍し、近年ではピアニスト・ドラマー・作曲家・作詞家・編曲家・指揮者・音楽プロデューサーとして、また俳優やタレントとしても活動しています。 母校の東京芸術大学での客員教授を務めるほか、環境活動家・音楽評論家・政治評論家・社会運動家としての一面も持ち、原発再稼働反対デモに参加したことでも知られます。 動画で紹介されている音楽家・坂本龍一の代表作は? 画像引用 :YouTube screenshot 坂本龍一はクラシック音楽やテクノポップ、ロック、民族音楽や現代音楽など幅広い音楽を手がけ、多くのコンサート・ワールドツアーを開催してきました。 代表作は第31回グラミー賞最優秀オリジナル映画音楽アルバム賞・ゴールデングローブ賞・米アカデミー賞受賞作「ラストエンペラー」や、この動画の0:20からも聴くことのできる英国アカデミー賞受賞作「戦場のメリークリスマス」。 映画「母と暮せば」の音楽のほか、話題となったテレビCM曲「エナジーフロー」も有名です。 動画で紹介されているドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto:CODA』について 画像引用 :YouTube screenshot 『Ryuichi Sakamoto:CODA』は坂本龍一の2012年からの5年間を追ったドキュメンタリー映画です。 この予告動画は2011年3月11日に起きた東日本大震災の津波を被ったピアノから始まります。 このピアノに感銘を受け、自ら防護服を着用し、福島第一原発周辺の帰還困難区域に訪れます。 音楽家、社会活動家としての坂本龍一を知ることの出来る作品です。 『Ryuichi Sakamoto:CODA』は第74回ヴェネチア国際音楽祭に正式出品されました、 DVDも販売されているので気になった方は是非ご覧ください。 音楽家・坂本龍一の動画まとめ 『Ryuichi Sakamoto:CODA』は、彼の音楽と思索の旅を捉え音楽的探求を描いたドキュメンタリー映像です。 0:37からは、若い頃の貴重な映像もご覧になれます。 密着取材動画には音楽家坂本龍一のプライベート映像や写真がたっぷりと紹介されているので、ぜひじっくりチェックしてみてくださいね。 【公式ホームページ】Ryuichi Sakamoto: CODA』公式サイト http://ryuichisakamoto-coda.com/ -

動画記事 4:42

動画記事 4:42福島県相馬市の騎馬サムライの祭事「相馬野馬追」。活躍する一人の女性を追う!世界が注目した100万回再生越えのドキュメンタリー動画!

祭り・イベント- 230 回再生

- YouTube

福島県相馬市「相馬野馬追」サムライガール動画紹介 こちらの「Hitomi Kumasaka」が公開した「Samurai Girl ~ One Girl's Story of becoming a Samurai(サムライガール〜相馬野馬追)」は、福島県相馬地方の行事「相馬野馬追」をテーマにしたドキュメンタリー動画です。 サムライガールの動画は公開から1ヶ月でなんと100カ国以上からアクセスされるほど注目を集めました。 鎧を身につける前のサムライガールは、動画の0:24から紹介されている美しい少女です。 動画の1:06より紹介されている甲冑姿のサムライガールからは、日本古来の凛としたサムライ魂が感じ取れます。 「サムライガール」で知られる福島県の相馬野馬追ってどんな行事? 写真:福島県・相馬野馬追 日本の重要無形民俗文化財にも指定されている相馬野馬追の行事は、毎年7月に福島県相馬地方で開催される歴史ある祭事です。 お祭りの中でも、多くの軍師や藩主が一堂に会して総大将を迎える場面は迫力たっぷり。 ほかにも騎馬武者による合戦の再現や野馬懸、甲冑競べ馬や神旗争奪戦といったダイナミックな行事が数多くあり、インスタ映えもバッチリです。 もちろんイベントには屋台も出るので、日本のグルメを楽しみたい方にもおすすめですよ。 福島県で開催される行事、相馬野馬追のアクセス情報をチェックしよう 写真:福島県・相馬野馬追 「サムライガール」で一躍有名になった相馬野馬追の祭礼。 そのメイン会場は福島県の雲雀ヶ原祭場地です。 ほかに相馬中村神社、相馬太田神社、相馬小高神社でも行事が開催されます。 行事当日は多くの観光客で混み合い交通規制も予想されます。 事前にポスターなどで会場へのアクセス方法や駐車場情報をチェックしておきましょう。 ツアーに参加したり、事前にチケットを購入しておいたりするのもおすすめです。 サムライガール~相馬野馬追の紹介動画まとめ 写真:福島県・相馬野馬追 ご紹介したサムライガールの動画には、戦国時代さながらの雰囲気で開催される、相馬野馬追のダイナミックな神事の様子が収められています。 ここ福島県相馬地方は、2011年に東日本大震災で大きな被害を受けました。 この動画からは、復興を目指す福島県相馬地方の力強い意志を感じ取ることができます。 福島県の復興応援のためにも、ぜひ甲冑姿に日本刀を下げた武将たちの実演を見学しに出かけてみてくださいね。 -

動画記事 7:23

動画記事 7:23ミシュランガイドで二つ星獲得!名店ひしめく東京・銀座の「銀座 鮨青木」に密着ドキュメンタリー

グルメ- 28 回再生

- YouTube

ミシュランガイドで二つ星獲得!「銀座 鮨青木」とは この動画は、東京・銀座にある寿司屋の名店「銀座 鮨青木」に密着したドキュメンタリー動画です。 銀座 鮨青木は鮨の名店ひしめく銀座に店を構え、ミシュランガイドで二つ星を獲得している実力あるお店です。 動画では、築地市場で目利きした魚を仕込みをし、カウンターで鮨を握りながら大将が魚や食材について語ってくれています。 また、2:18からは、まぐろを捌いているところがみられますが、その大きなまぐろの切り身から、大トロの蛇腹・大トロの霜降り・中トロ・赤身が取れ、大トロの霜降りは牛肉の霜降りではないかというお客さんもいるそうです。 銀座 鮨青木ではランチ営業も行っており、ミシュランガイド掲載店の味を安価でいただくことができます。 皆さんもぜひ行ってみてくださいね。 ◆銀座 鮨青木 店舗概要紹介◆ 【住所】東京都中央区銀座6-7-4 銀座タカハシビル2F 【交通アクセス】地下鉄各線銀座駅B5出口より徒歩2分 【料金】20000円〜 【営業時間】12:00~13:30(L.O) / 17:00~21:30(L.O) 【定休日】年末年始(12月31日~1月1日) 【駐車場】無し 【電話番号】03-3289-1044 【公式ホームページ】銀座 鮨青木(Ginza SUSHI AOKI) https://www.sushiaoki.jp/ 【食べログ】銀座 鮨青木 銀座本店 https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13000563/ -

動画記事 4:46

動画記事 4:46カンボジアで地雷除去をする日本人男性!今も内戦の傷跡が残る悲惨な現状と異国地の地で平和維持活動をする高木茂の思いをご覧ください。

日本人・著名人 生活・ビジネス- 124 回再生

- YouTube

カンボジアで地雷除去をする日本人高木茂とは? 「異国の地で平和維持活動を行っている日本人を知りたい」 今回はカンボジアで平和維持活動(通称PKO)に参加する日本人の高木茂さんを取り上げた動画「カンボジアで地雷除去する高木茂さん」を紹介します。 高木茂さんは元陸上自衛隊。 陸上自衛隊の現役時代に平和維持活動(PKO)へ参加を希望しましたが、叶わず退職後に元上司だった人から誘われ、現在日本地雷処理を支援する会 通称(JMAS)で地雷除去の仕事を行っています。 現在は異国の地、タイとの国境に近いカンボジアのラクスニーサンハーで地雷除去の作業を行っています。 カンボジアの地雷の現状や、高木茂さんへのインタビューを是非ご覧ください。 内戦によって地雷が今も多くあるカンボジア 写真:不発弾 現在も内戦の傷跡に苦しんでいるカンボジア。 1900年代後半のポルポト政権時代に200万人近くの虐殺が行われた過去があり、激戦地だったカンボジアには、旧ソ連製や中国製の地雷が700万個から1000万個の地雷が埋められたと言われています。 内戦が終わった現在でも地雷の影響により子供たちが自由に外で遊んだりすることはできません。 動画の1:13よりご覧になれるように、子ども達が勉強する小学校の周りに地雷が埋まっているのです。 そのような環境下の中で、日本人の高木茂さんは今まで多くの地雷を撤去してきました。 これからも地雷除去を進め、地雷のないカンボジアを目指すのではないでしょうか。 現地の住民に地雷撤去の技術も伝える日本人の高木茂さん 画像引用 :YouTube screenshot 動画の2:02からご覧になれるように、35度近い炎天下の中で女性もヘルメットに防護服の重さ約10キロの装備を身に付けて、地雷を探します。 見つかった地雷はロープで立ち入り禁止とし、安全を確認したうえでその後爆破。 爆破の瞬間は動画の2:32よりご覧になれます。 全ての撤去作業が終わるには10年かかると言われています。 動画の2:45よりご覧になれるように高木茂さんは現在、地雷除去をするだけでなく、地雷除去の技術も伝えています。 現地の住民に地雷の講習を行っており、動画では対戦車地雷・対人地雷という2種類の地雷の違いを現地の住民へ説明しています。 また、高木茂さんは、これからは技術の教育だけではなく、政府と一緒に環境整備や地雷によって傷ついた人の支援も大切だと考えています。 今後は地雷処理の作業スピード向上のために、地雷除去車及び地雷除去機が増えることを願うばかりです。 カンボジアで地雷除去を行う日本人の高木茂のインタビュー紹介まとめ 画像引用 :YouTube screenshot 今回は「KyodoNews」が制作する、カンボジアで地雷除去を行う高木茂さんのインタビューを取り上げました。 高木茂さんは動画の最後で「地雷処理は誰もができる仕事ではない。このチャンスを与えてくれた方々に感謝している。悔いは全然無い」と語っています。 この動画をご覧になって、カンボジアの現状、そして平和を願う熱い思いを持った日本人がいるということも知るきっかけになったはずです。 日本地雷処理を支援する会では今も支援を必要としています。 少しでもこの記事に共感していただけたら支援をしてみてはいかがでしょうか。 【公式ホームページ】認定特定非営利活動法人 日本地雷処理を支援する会 https://jmas-ngo.jp/ -

動画記事 5:04

動画記事 5:04世界中の様々な植物を収集するプラントハンター!あまり耳にすることのないプラントハンターという職業の魅力やこだわりは?そして植物に情熱をささげた西畠清順とは⁉

日本人・著名人 生活・ビジネス 自然- 134 回再生

- YouTube

世界中の植物を収集するプラントハンターとは 「日本人で何か珍しい職業についている人を知りたい」 このように、未知なものへの興味から、珍しい職業を知りたい人は多いのではないでしょうか? 珍しい職業についている人の話は、私たちの常識から異なり、とても刺激的に感じることが多いと思います。 こちらの動画ではプラントハンター(Plant hunter)というあまり耳にすることのない職業を紹介しています。 この記事では、動画に沿ってプラントハンターの魅力や、プラントハンターの世界で有名な西畠清順さんにについて解説したいと思います。 世界中の植物を探索する珍しい職業のプラントハンター 画像引用 :YouTube screenshot プラントハンターとは、世界中にある貴重な植物を探索して収集していく珍しい仕事です。 18世紀のイギリスで、植物を原料とした商品がたくさん作られていました。 そこから、植物は国の経済において大事な役割を担うことになり、その流れで冒険家や探検家が世界中の貴重な植物をもとめて旅をするようになりました。 このように観賞用植物など、珍しい植物を貴族や王族から頼まれた植物を運ぶ人たちのことを「プラントハンター」と呼ばれます。 日本ではなじみのない職業ですが、とても伝統のある職業です。 日本人のプラントハンターの西畠清順について 日本で有名なプラントハンターといえば、西畠清順さんです。 西畠清順さんは、そら植物園という園芸植物の販売をおこなっている会社のCEOでもあります。 こちらの動画では西畠清順さんのインタビューからプラントハンターの魅力やこだわりを知ることができます。 植物を通して、みんなを笑顔にしたいという思いを持っている西畠清順さん。 さまざまな植物をハンティングし、みんなに笑顔を提供してきました。 特に、世界一のクリスマスツリーを神戸にもってくるプロジェクトイベントは多くの方に注目されました。 とても魅力的な方なので、是非動画をご覧ください。 日本で珍しい職業のプラントハンターの魅力とは 画像引用 :YouTube screenshot プラントハンティングの魅力は、ときに修行のような厳しい環境のなかで、食虫植物など珍しい植物を探していく冒険心にあるのではないでしょうか。 情熱をかけて植物を探していることが、このプラントハンティングの映像から感じることができます。 たとえば、断崖絶壁を登って植物を探しもとめたり、誰も住んでいない孤島に渡ったりと命がけ。 それだけの情熱をささげられるプラントハンターという仕事は素晴らしいと思います。 日本人のプラントハンターである西畠清順のインタビュー紹介まとめ 「SUPER CEO」が制作する、そら植物園の西畠清順さんのインタビュー動画では自分に正直で、仕事に情熱をかけておこなっている西畠清順さんの魅力が詰まっています。 こちらの記事を読んで、プラントハンターや西畠清順さんに興味をもった方は、ぜひ動画をご覧ください! 【公式ホームページ】そら植物園 https://from-sora.com/ -

動画記事 3:01

動画記事 3:01「岩場の神様」と呼ばれるエゾナキウサギってどんな動物?特徴的な甲高い鳴き声の可愛らしいウサギは北海道の大自然の中でしか出会えない貴重な生き物だった!

動物・生物- 3.2K 回再生

- YouTube

エゾナキウサギの生態を記録した動画をご紹介! こちらの「Shinji kawamura」が制作した、「頑張れ!エゾナキウサギ He can do his best. Pika」は、北海道に生息する絶滅危惧種、エゾナキウサギ(蝦夷なきうさぎ)の生態を記録した動画です。 エゾナキウサギはウサギ目ナキウサギ科の小型哺乳類で、甲高い鳴き声が特徴的。 日本では北海道の大雪山(だいせつざん)や夕張山地、日高山脈などの高地にのみ生息します。 特徴的な甲高い鳴き声は動画の1:09よりご覧になれます。 エゾナキウサギは氷河期の時代にシベリヤ大陸から日本に渡ったと考えられています。 こちらの動画では可愛らしい自然のエゾナキウサギの様子がご覧になれます。 エゾナキウサギの生態もわかるこの動画をご堪能ください。 動画で紹介されているエゾナキウサギとは? 写真:ナキウサギ エゾナキウサギは縄張りである岩場を駆け巡る姿から「岩場の神様」とも呼ばれます。 アイヌの人々はかつてエゾナキウサギを「チチッ・チュ・カムイ(チチッと鳴く神様)」というアイヌ語で呼んでいたそうです。 ネズミのような見た目のエゾナキウサギはとても小柄で、体重はたった60~150グラム程度、大きさは約10~20センチ、寿命は他のナキウサギより短く4~5年です。 好奇心旺盛ながら臆病な性格で、めったに人前には姿を見せません。 大雪山の標高の高い、風穴地帯と言う冬でも凍らない岩場の地下が棲家で、日本では北海道だけに生息する小さなウサギです。 繁殖期は春から夏にかけた時期の年一回で一回に1~5頭の赤ちゃんを産みます。 動画で紹介されているエゾナキウサギの越冬の工夫について エゾナキウサギは山のあらゆる植物をエサにする完全なベジタリアンで「山の平和主義者」と呼ばれることもあります。 動画の0:42には、エゾナキウサギが葉をくわえている様子が映っています。 冬眠をしないエゾナキウサギは、雪が積もる時期に備えて棲家に食物をため込むなど、冬支度をする習性があります。 葉っぱなどの植物を乾燥させて、干し草にして保存食を作ることで半年の厳しい冬を乗り越えるという知恵をもちます。 縄張り内の数か所にそれぞれバケツ一杯ほどの餌を蓄えるのです。 こちらは動画の1:49よりご覧になれます。 動画で紹介されているエゾナキウサギにはどうすれば会える? 写真:美しき大雪山の紅葉 エゾナキウサギの生息地は北海道の一部地域のみなので、目撃できる可能性はかなり低いもの。登山やネイチャーツアーに参加し撮影ポイントに向かえば、もしかすると出会えるかもしれません。 エゾナキウサギは野生にのみ生息し、動物園や研究所などでは飼育ができないといわれ、ペットとして飼うのも不可能とされます。 エゾナキウサギの可愛らしさに魅了された方は、北海道土産のぬいぐるみや写真集を購入するのがおすすめですよ。 エゾナキウサギの紹介動画まとめ ご紹介した動画には、エゾナキウサギが食料を求めて懸命に駆け回る姿が撮影されています。 可愛らしい声で鳴く小さな動物の姿を眺めていると、癒しを感じられますよね。 野生ではなかなか出会えない動物なので、ぜひ動画をじっくりとチェックしてその可愛らしさを堪能してみましょう。 -

動画記事 10:53

動画記事 10:53世界チャンピオンの美人空手家「中村綾乃」さんが語る空手道の魅力とは?外国人の心を虜にする心技体の"和の心"の精神を知ろう

スポーツ 伝統文化 日本人・著名人- 3.29K 回再生

- YouTube

世界空手道選手権大会で優勝した中村綾乃さんについて この動画は世界空手道選手権大会で優勝した中村綾乃さんが空手道への思いを語るインタビュー動画です。 東京2020オリンピックの競技種目にも選ばれた空手道は、護身術や精神修行、スポーツとして国際的にも大変人気がある武道です。 皆さんは過去にアメリカで大ヒットした空手を通して成長していく少年の物語の「ベスト・キッド」という映画をご存知でしょうか? パート3まで制作された名作で、空手という日本の武道そして「心技体」の精神が多くの外国人の心を掴みました。今では世界中の競技空手の人口は約7,000万人と言われています。 世界中で人気の空手について、2017年の世界空手道選手権大会で優勝した中村綾乃さんへのインタビュー動画から、空手道とは何か、空手の魅力についてご紹介しましょう。 空手道とは? 写真:空手 空手道とは、武器を持たずに己の拳や肘などの体だけで自分の身を守る武道です。 空手の起源には諸説がありますが、琉球王国(現在の沖縄)の士族が護身術として嗜んだ「手(てぃ~)」「唐手」と呼ばれる沖縄古来の武術がルーツとなり、その後中国伝来の武術と融合し、現在の武道としての空手の基礎ができあがりました。 精神・技術・体格の「心技体」の考えが取り入れられた武道です。 空手の流派は数え切れないほど多くあり、中でも有名な流派は空手四大流派の「松涛館流」「剛柔流」「和道流」「糸東流」、沖縄空手三大流派の「剛柔流」「上地流」「小林流」で、型の名前は同じでも流派によって動作が違うなど各流派ごとに特徴があります。 空手道場・空手教室は全国各地に無数にあり、日本の和の心・礼儀作法も学べると多くの方が稽古に励んでいます。 空手道の競技は「型」と「組み手」 空手の試合には「型」と「組み手」の2種類の競技があります。「型」では、決められた型をいかに正確に素早く行うか、「組み手」では決められた部位にどれだけ正確に攻撃を当てるかを競います。 空手道の基本的な「型」 写真:空手 中村綾乃さんが習得した空手は松涛館の流派によるもので、全部で25種類あります。 「空手に先手なし」という言葉があるように、型には攻撃から始まる動きはなく、すべてが攻撃の受けから始まるようになっています。 練習ではまず突き、蹴り、受けなど基本的な型を習得し、それができるとより複雑な型へと移行します。型で有名なものでは、「抜塞大(バッサイダイ)」、「観空大(カンクウダイ)」、「燕飛(エンピ)」、「慈恩(ジオン)」などがあります。 空手道から何を学ぶ? 空手道の技について学ぶのはもちろんのことですが、空手道はまず何より規範を守ることが第一です。先ほどの「空手に先手なし」の言葉にあるとおり、空手は自身の技を律することが何よりも大切です。 世界チャンピオンの美人空手家インタビュー動画まとめ 画像引用 :YouTube screenshot インタビュー動画では、中村綾乃さんにとって空手道は日本の伝統文化に等しいものであると語ります。 武術という側面はもちろんなのですが、より重視されるのは礼儀作法といった心の側面です。 話しているときに相手の目を見る、あいさつは大きな声で気持ちよく伝えるなど、空手道は、人としてのあり方により重きを置いているのです。強くなるということは武術やスポーツにおいても大きな目標でもありますが、空手を通じて相手を思いやる優しい心や障がいを乗り越える勇気を培ってほしいというのも中村綾乃さんの願いです。 動画インタビューでは、空手道の魅力のほか、中村綾乃さんによる空手の実演があります。切れのある迫力に満ちた演技は必見ですのでぜひご覧ください。 -

動画記事 5:59

動画記事 5:59世界で注目の「高速餅つき」はこだわり抜いた味への追及が生み出した日本に伝わる伝統技法。奈良県奈良市にある和菓子屋・中谷堂の職人が魅せる、目にもとまらぬ凄技・神業・早業は動画をチェック

グルメ 日本人・著名人- 349 回再生

- YouTube

世界で注目の「高速餅つき」は目が離せない神業! ユネスコ無形文化遺産に選ばれたことにより、日本の食文化「和食」への注目は世界中で高まっています。 日本のグルメを楽しむために多くの外国人観光客が日本に訪れるようになりました。 そんな大注目の和食の中でも人気の高いお餅。 美味しいお餅を作るには、材料へのこだわりだけでなく、調理方法の「餅つき」も欠かせない要素です。 正月に臼と杵で餅つきをする様子は、日本の風物詩でもあります。 写真:餅つき さて、そんな餅つきの中でも、みなさんは威勢のよい掛け声を掛け合いながら臼と杵を使い、目が離せないほどのものすごいスピードで餅をつく、奈良県にある和菓子屋・中谷堂の高速餅つきをご覧になったことはありますか? この動画ではパフォーマンスだけではなく、美味しいお餅を作るために生み出されたそんな高速餅つきを紹介しています。 あまりの速さと神業・凄技に圧倒されること間違いなしです! 高速餅つきとは?なぜ名人は高速で餅をつくのか 画像引用 :YouTube screenshot 餅つきは、つき手と合いの手をする人の職人の呼吸を合わせて、餅を臼の中でまんべんなくつく技術や、水分の調節など高い技術力を要求されます。 餅米の温度が低くなってしまうと、切れやすく伸びにくい餅になってしまいます。 餅米の温度が下がらない熱々のうちに素早く餅つきをすることで、やわらかく伸びもよく、コシのある美味しいお餅に仕上がります。 この高速餅つきは、中谷堂店主の故郷である奈良県吉野郡上北山村に昔から伝わる歴史と文化のある餅つきの方法です。 高速餅つき名人は使用する道具にもこだわりがあり、臼は堺市の臼作りの職人が作っており、お餅を思い通りに返しやすいように浅めになっており、杵は杵自体の重さでどっしりと付けるものを使用しています。 道具以外にも中谷堂店主の餅つきへのこだわりの詰まった動画となっています。 材料へのこだわり 画像出典 :中谷堂 中谷堂で人気のよもぎ餅。 この人気のよもぎ餅は、名人の餅のつき方だけでなく、材料にもこだわっているんですよ。 餅米は佐賀県産のひよく餅米、小豆は北海道十勝産の中から上質なものを選りすぐっており、よもぎは愛媛県宇和島産の新芽を使用しています。 調理方法・材料と味への追究をして出来上がるこの逸品は別格です! 中谷堂の高速餅つきまとめ テレビで神業・凄技とも言えるほどの圧巻の職人技の餅つきを披露し、日本中の注目を集めた中谷堂の名人による高速餅つきですが、最近は海外のメディアに取り上げられて人気が高まっています。 この中谷堂の高速もちつき職人の動画は、日本人だけにとどまらず、世界の人たちの間でも話題となっています。 是非この伝統技法の驚愕の凄技をこの動画でご覧ください! 高速餅つきを見てお客様に喜んでもらい、そして食べてもっと喜んでもらいたいと動画内で語る中谷堂さんの思いが世界に届いています。 ユネスコ無形文化遺産に登録された和食だけでなく、日本の文化が世界中から賞賛を集めるなんて、日本人として誇らしいことですよね。 ◆中谷堂店舗概要紹介◆ 【住所】〒630-8217 奈良県奈良市橋本町29 【交通アクセス】近鉄奈良駅より徒歩5分 【営業時間】10:00~19:00 【定休日】不定休 【駐車場】なし 【電話番号】0742-23-0141 【公式ホームページ】中谷堂 http://www.nakatanidou.jp/ -

動画記事 1:11:30

動画記事 1:11:30愛媛県青島で200匹の猫と会える!?「猫の楽園」と呼ばれる猫好きにはたまらない最高の観光スポットを満喫しよう!

動物・生物- 280 回再生

- YouTube

「猫の楽園」と呼ばれる愛媛県の青島を動画でご紹介 こちらの「JAPAN GEOGRAPHIC」が制作した「JG☆☆☆4K 愛媛 青島(十数人の住民と百匹のネコ) Ehime,Aoshima(10+ residents and 100+ cats)」は、瀬戸内海に浮かぶ有人島、青島の魅力を紹介する観光動画です。 こちらの動画には、愛媛県青島に住むたくさんの猫たちの姿が1時間11分にわたって撮影されています。 ネコ好きにはたまらない最高の動画ではないでしょうか。 「猫の楽園」と呼ばれる青島を撮影した観光動画に何匹の猫を見つけられるか、ぜひカウントしてみましょう。 動画で紹介されている愛媛県の青島ってどんな観光地? 写真:青島 愛媛県大洲市長浜町に位置する青島は、東京ドーム約10個分のわずか0.49平方kmの島で、2019年現在では3世帯6人のみが暮らしています。 愛媛県青島は「猫島」とも呼ばれ、島内の猫の数は200匹を超えています。 数多い猫の中でも特に人気を集める「ドキンちゃん」と呼ばれる猫は、写真集も発売され多くのファンに愛されています。 青島周辺は建網漁業や一本釣りが盛んで、新鮮な魚介類を使ったグルメを楽しめるのも魅力的です。 8月には、愛媛県無形民俗文化財に指定されている歴史ある祭礼「青島の盆踊り」が開催され賑わいます。 「猫の楽園」と愛媛県の青島紹介動画の見どころ 写真:青島の猫 1時間11分にわたる見応えたっぷりの動画は見どころもいっぱい! 全編に渡り何十匹、何百匹の猫が映し出されています。 猫好きの方はこれだけでも満足なのではないでしょうか。 動画の3:34からご覧になれる映像は、接岸した船に数匹の猫が集まっています。 キャットフードなどの餌を待っているんですかね? 動画の10:33付近では、魚を咥えてたわむれる猫たち、そして動画の20:41からは、餌をあげる観光客に大勢の猫が集まってくる様子がご覧になれます。 島内の青島神社も猫の棲家となっています。 こちらは動画の31:09からご覧になれます。 日向ぼっこする猫、時にはケンカする猫など様々様子をこの動画でご覧になることができます。 あなたのお気に入りのシーンを探してみてください。 動画で紹介されている観光地、青島への行き方とは? 画像引用 :YouTube screenshot 青島へはJR伊予長浜駅から徒歩1分の長浜港へ向かい、船に乗れば渡ることができます。 青島への唯一の交通アクセス方法である定期連絡船あおしまの定員は34名です。 運賃は片道700円、往復で1360円です。(※2019年11月時点) 時刻表は長浜港発 8:00/14:30 青島港発 8:45/16:15となっています。(※2019年11月時点) トイレは船の待合所にあり、青島やその周辺が観光できる日帰りツアーもあります。 船は海の状況によって欠航になることもありますので、確実に渡りたいのなら、長浜町内のホテルに宿泊して情報を集めるのがおすすめです。 島内には宿泊施設やお店はございませんのでご注意ください。 動画で紹介されている猫の楽園「青島」が抱える問題とは 青島に生息する猫はほとんどが野良猫のため、避妊(去勢)手術の済んでいない猫も多く、動画の7:35からご覧になれるように、まだ子猫を見かけることもあります。 猫の頭数の増加や環境の悪化が問題視されています。 青島は人口が少なく、今後定期船が廃止になる可能性も考えられます。 もしも島に渡る人がいなくなった場合、猫の管理や餌やりが行き届かないという問題が発生するおそれもあり、早急な対策が求められています。 観光客が連絡船で青島に渡るときには、ゴミの持ち帰りや餌やりの制限などのルールを必ず守る必要があります。 -

動画記事 17:46

動画記事 17:46日本三大祭りのひとつ、東京都台東区浅草の「三社祭」!100基を超える神輿と150万人を超える観光客が訪れる日本屈指のお祭りを見逃すな!

祭り・イベント 観光・旅行- 354 回再生

- YouTube

東京都台東区・浅草「三社祭」の魅力と見どころ動画紹介 画像引用 :YouTube screenshot この動画は「ANA Global Channel」が制作した、東京台東区・浅草の三社祭の情報紹介動画「SANJA MATSURI - IS JAPAN COOL? MATSURI - 祭 (三社祭/東京)」です。 訪日観光客にも人気で東京の観光スポットの定番でもある、浅草寺や雷門で有名な下町浅草。 その下町浅草にある浅草神社で開催されるお祭りが「三社祭」です。 動画では、迫力ある神輿渡御などのさまざまなシーンが収められています。そして映像とともに、雷門西部町会のハマサキさんが「三社祭り」の見どころや歴史などを詳しく解説。動画を見れば、より三社祭りを楽しめること間違いなし!です。 東京浅草「三社祭」はいつ行われる?行き方は? 東京都台東区の「浅草神社」の氏子四十四ヶ町を中心に行われる「三社祭」。例年5月第3週の金、土、日の3日間の日程で行われます。 2024年は5月17日~5月19日まで。浅草神社へは、東京メトロ銀座線/都営地下鉄浅草線、浅草駅から徒歩7分と好アクセスです。駅からの下町情緒あふれる街並みもお楽しみください。 国内のみならず海外からの人気も高まる「三社祭」は、今や日本を代表する大人気イベントです。 下町浅草「三社祭」1日目 画像引用 :YouTube screenshot 下町浅草「三社祭」の1日目は「大行列」から始まります。 お囃子を乗せたお囃子屋台を筆頭に、芸姑や白鷺などの恰好をした粋な江戸っ子の行列が、浅草の各町内のルートを練り歩きます。 こちらは動画の2:14から紹介されています。 そのなかでも必見なのが田楽舞の「びんざさら舞奉納」です。 「びんざさら」とは、薄いヒノキの板108枚を重ね合わせた楽器のこと。 擦り合わせた音とともに舞うことで、五穀豊穣などを祈願します。 また、東京都の重要無形民俗文化財に指定されていることも魅力のひとつ。 ここでしか見ることのできない「三社祭」の特別な行事です。 その後、各町会の神輿へ御神霊(おみたま)を移す儀式の各町神輿神霊入れの儀が行われます。 下町浅草「三社祭」2日目 画像引用 :YouTube screenshot 浅草「三社祭」2日目は、氏子四十四ヶ町で町内神輿連合渡御が行われます。 神輿とは祭礼や神幸祭の際に、ご神体あるいは御霊代が乗る輿のことです。 正午を過ぎると、浅草44町内が持つおよそ100基の「町内神輿」が、浅草神社で順番にお祓いを受け、粋な江戸っ子が威勢よく町内を巡ります。 神輿たちは、浅草寺本堂の裏手に集結しているので、写真撮影には絶好の穴場だといえるでしょう。 100基が揃う景色はまさに圧巻! 興奮すること間違いありません。 こちらは動画の4:32より紹介されています。 これら2日目の催しは、3日目の神輿の渡御の練習の場であると、動画内でハマサキさんは語られ、また神輿の掛け声は統一性はなく、みんなが楽しく担げれば良いと、やはりハマサキさんはおっしゃっています。 普段は観光客でいっぱいの雷門からの浅草仲見世通りを多くの粋な江戸っ子の担ぎ手が神輿を担ぐ圧巻な様子は動画の9:30より紹介されています。 その後、神楽殿で奉納舞踊・巫女舞奉奏が執り行われます。 下町浅草「三社祭」3日目 浅草「三社祭」3日目は、浅草神社の「本社神輿」が登場します。神様が乗っている3基の神輿「一之宮」「二之宮」「三之宮」をそれぞれ「宮」と呼び、「宮」を神社から出すことを「宮出し」と言います。 一之宮には土師真中知命、二之宮には桧前浜成命、三之宮には桧前竹成命の御神霊を移して、本社神輿各町渡御として各町会を渡御します。 大勢の氏子が、神輿の担ぎ棒を奪い合う様子は荒々しく、「三社祭」の1番の見どころと動画内でハマサキさんは語っています。 しかし、「宮出し」は早朝6時から。さらに、浅草神社の境内は立ち入り禁止となります。 当日、ベストポジションでじっくり堪能するのなら、前日の宿泊をおすすめします。 この神輿渡御はお神輿と観光客との距離が非常に近い参加型のお祭りなので、観光客も見ていて楽しいのではないかとハマサキさんは動画の12:58より語っています。 3日目は本社神輿御霊返しの儀・巫女舞奉奏・奉納舞踊・太鼓奉演(奉納舞踊太鼓奉演)も執り行われます。 下町浅草「三社祭」屋台 そして忘れてならないのが、沿道で花を添える、たくさんの露店たち。 食べ歩きを楽しむのも「三社祭」の醍醐味です。 また、浅草はもんじゃ焼きや、すき焼き・うなぎなど、東京の下町グルメが多いことでも有名です。 お店の中で「三社祭り」の響きに酔いしれながら、舌鼓を打つのも一興ではないでしょうか。 下町浅草「三社祭」紹介まとめ この日本三大祭のひとつ、浅草「三社祭」。 近年では寺社仏閣の御朱印もブームとなり、またインスタ映えすると女性に人気の寺社仏閣も多く年間を通して多くの観光客が訪れます。 日本でも有数の人気の寺社である浅草神社が、下町風情溢れる浅草の街が粋な江戸っ子達の熱気に溢れる3日間! 日本を代表する観光スポット「浅草」の古くから受け継がれる歴史ある「三社祭」は地元浅草の人はもちろんのこと、世界中の人を魅了する祭りとなっています。 動画では浅草「三社祭」の3日間の見所ポイントや、迫力ある神輿の渡御などを約18分の長編で紹介しています。 地元江戸っ子でもある雷門西部町会のハマサキさんが、全編に渡り三社祭りの見所も紹介しているのでお見逃しなく! 古くからも伝わる歴史あるお祭りの浅草「三社祭」の魅力をご堪能ください。 三社祭りにお出かけになさる方は、お祭りの開催期間中は交通規制も行われ、非常に混雑いたします。 近隣の駐車場も利用不可となる場所もありますのでご注意ください。 ◆浅草神社概要紹介◆ 【住所】〒111-0032 東京都台東区浅草2-3-1 【交通アクセス】東京メトロ銀座線/都営地下鉄浅草線、浅草駅から徒歩7分 【駐車場】あり。ご参拝のみの方の駐車はできません。 【電話番号】03-3844-1575 【公式ホームページ】浅草神社 三社祭 https://www.asakusajinja.jp/sanjamatsuri/schedule/ -

動画記事 14:54

動画記事 14:54「日本舞踊」は国内外から注目を集める華やかな日本の伝統芸能。美しい舞は古くから受け継がれ多くの方に愛されています。日本舞踊家「花柳 凛」さんが華麗に舞う姿も要チェック!

伝統文化 芸能・音楽 日本人・著名人- 484 回再生

- YouTube

国内外から注目を集める華やかな伝統芸能「日本舞踊」を要チェック! 日本舞踊というのは、華やかな着物を身に着け、日本の伝統的な音楽に合わせて舞う踊りの総称です。 日本古来の能や狂言、歌舞伎や文楽といった伝統芸能とともに、日本舞踊は古くから民衆に愛されてきました。 この動画はANA Global Channelが制作した日本舞踊家の花柳凜さんのインタビュー動画です。 まずは動画をチェックし、その日本古くから伝わる伝統の美しさと和の心をじっくり堪能してみましょう。 日本舞踊とは?起源・歴史を紹介 画像引用 :YouTube screenshot 日本の踊りの起源は神話の時代にまでさかのぼります。 天岩戸の前でアメノウズメノミコトがアマテラスオオミカミを誘い出す神話をご存知の方も多いことでしょう。平安時代以降には民衆が田楽や猿楽を踊るようになり、こういった日本古来の創作舞踊がのちに能や狂言といった文化に発展していきます。 日本の歴史に正式に日本舞踊が登場したのは、江戸時代のことです。 今から400年ほど前、出雲阿国が京都の四条河原でかぶき踊りの興行を始めました。 当時は女性が舞台に立つのは風紀上よくないとされ、出雲阿国は男装して全国を巡業したのだそうです。 これによって、踊りの風習が全国に普及していきます。 動画内では花柳凜さんが日本舞踊の起源・歴史を詳しく紹介しています。 日本舞踊の流派 現在、日本舞踊には200以上の流派があり、それぞれに技法やしきたりといった特徴も異なります。 日本舞踊の種類は大正時代に入ってから急増、分派化が進みました。 多くの流派の中でも、花柳流、藤間流、若柳流、西川流、坂東流は「5大流派」と呼ばれ注目されています。 各流派とも古くから襲名などにより現在に伝統が受け継がれています。 日本舞踊家”花柳 凜”さんが語る日本伝統 動画では日本舞踊家の花柳凜さんが日本伝統への思いを語っています。 日本の伝統芸能として古くから受け継がれる稽古を重ねることにより、自分の引き出しを増やし所作を叩きこみます。 今の日本に忘れられている"和の心"を日本舞踊の作品から伝え、現在のお客様に合った形で演じられる舞踊家を目指しています。 美しい女性に見せるため・役を表現するために、髪型やお化粧・着物は細かく研究され、お客様に役柄が一目でわかるように計算されていると動画の3:03より花柳凛さんは語っています。 日本の古くから伝わる伝統芸能は今も多くの日本人に受け継がれ、その灯は消されること無くまた次の世代に受け継がれようとしています。 現代の日本舞踊 写真:舞踊 明治期から昭和期、そして現代に至るまで、伝統芸能の日本舞踊を習い事として嗜む方は少なくありません。 礼儀や美しい立ち居振る舞いが身につくことから、良家の子どもや女性のたしなみとして、日舞教室でのお稽古は欠かせないものです。 日本舞踊は国内のファンだけでなく、外国人観光客にも愛されています。近年では伝統芸能の日本舞踊を見学したり、ワークショップで日本舞踊を体験したりと訪日観光の際に日本舞踊を楽しむ外国人も増えてきました。 華やかな着物を身につけての日本舞踊体験は、旅行者にとって特別な思い出になるでしょう。 日本舞踊紹介のまとめ 日本舞踊の公演は全国の劇場などで行われています。 どういった公演や演目があるのか調べたい場合には、日本舞踊協会で確認するのがおすすめです。伝統芸能の日本舞踊に興味を持った方は、ぜひ一度舞台公演を鑑賞してみましょう。 この動画でも11:51より日本舞踊が披露され、日本舞踊の美しさを堪能できますので、まずはこちらの動画をチェックしてください! -

動画記事 15:11

動画記事 15:11究極のおもてなしとも言われる茶道を楽しむ!一杯一杯を大切にしてきた茶道家が語る茶道の真髄とは?

伝統文化- 252 回再生

- YouTube

日本の伝統「茶道」について こちらの動画は「ANA Global Channel」が公開した「SADO - Soshin Kimura/Interview - IS JAPAN COOL? DOU (茶道 - 木村 宗慎)」です。 今回は茶道家「木村 宗慎」と一緒に茶道の真髄を動画で体験しましょう。 究極のおもてなしとも言われる茶道はどのように日本にもたらされ、また発展してきたのでしょうか? 日本の伝統文化、茶道とは 伝統文化として知られてきた「茶道」ですが、その所作や道具ひとつひとつには、お客様のために濃縮されたおもてなしの心が込められています。 茶道は英語で「Tea ceremony」と略されますが、形式的なセレモニーではなく心と心の真剣勝負であるという雰囲気が動画からビシビシと伝わってきます。 茶道は伝統的な作法にのっとり、客人に抹茶を振る舞うことです。 別名をお茶会や茶の湯とも言います。 茶葉は中国から伝えられ、本来は気付けや眠気覚しの薬として貴族の間で重宝されたものが起源とされています。 ここからお茶そのものを楽しむ文化が誕生し、室町時代〜安土桃山時代にかけて武士の精神性を高めるための作法の「禅宗」と融合し今の「茶道」が誕生したと言われています。 茶道を体系付けたのは千利休とされていますが、これには諸説ありますが、日本で一番普及している茶道は千家と言われる流派で、これには表千家と裏千家という二大流派があります。 茶道家「木村 宗慎」を紹介 「木村 宗慎」は1976年愛知県宇和島市生まれ。 小さい頃から裏千家を学び、神戸大学を卒業後も茶道を中心に執筆活動や茶道教室を主宰し、茶道を国際的に広めるために海外にも活躍の場を広げています。 現在は主に京都と東京に茶道教室を開き数多くの門下生に伝統文化である茶の心を伝えているので、「木村 宗慎」の主宰する茶道教室で今回の動画で紹介したような究極のおもてなしを体験することができます。 日本の伝統文化「茶道」紹介まとめ こちらの動画では「心」や「道」といった精神が日本の伝統文化や歴史に与えている影響の大きさを知ることができます。 あなたも是非日本の伝統文化に触れてみてはいかがですか。 -

動画記事 6:36

動画記事 6:36岡山県和気町で愛される季節のご馳走「ズガニのかけ飯」を食す!地元に古くから伝わるモクズガニ漁の特徴や、モクズガニ料理のレシピを余すことなく紹介!

グルメ- 342 回再生

- YouTube

「モクズガニ漁」と「ズガニのかけ飯」のインタビュー動画をご紹介! こちらの「ksb5ch」が公開した、「岡山・和気町に伝わるモクズガニ漁に密着「ズガニのかけ飯」の味は」は、岡山県和気町でモクズガニ漁を営む、吉井川南部漁業協同組合の万代敬二さんのモクズガニ漁に密着した動画です。 万代敬二さんは、モクズガニ漁に携わり70年の大ベテランです。 モクズガニは地元ではズガニとも呼ばれ、ズガニのかけ飯と呼ばれる郷土料理の材料となります。 今回は動画を見ながら、モクズガニ漁の特徴やズガニのかけ飯の作り方をチェックしてみましょう。 動画で紹介されているモクズガニ漁とはどんな捕り方のこと? 写真:モクズガニ モクズガニとは、地域で「ズガニ」とも言われる川の蟹です。 甲殻類の一種で大きさは、甲幅7~8cm、体重180gほど。 日中は石の間でじっとしている夜行性のモクズガニは、漁師川底に仕掛けた罠にかかり網に入る生態をもつため、この網を引き上げて漁をします。 モクズガニ漁の様子は動画の0:16よりご覧になれます。 モクズガニの特徴はハサミのフサフサの毛と、独特のライフサイクル。 秋の時期になると繁殖準備のために生息域である川を下り、春になると河口の汽水域で生まれた幼生は海で暮らし、3mm程の稚ガニになると再び川を上ります。 一生のうちに川と海を回遊するのです。 こちらは動画の1:25よりご覧になれます。 モクズガニ漁は秋が最盛期で、繁殖で川を下る頃は身が入り、最も美味しいのです。 モクズガニ漁で捕れたカニの足が黄色いのは、身がしまり脂がのっている証拠です。 モクズガニはサイズが小さいので、料理するのも食べるのも手間がかかるため今では食べる人も少ないのが現実でもあります。 そのため蟹を獲る人が減り、伝統のモクズガニ漁も衰退しています。 動画で紹介されているズガニのかけ飯とは?レシピや食べ方について 画像引用 :YouTube screenshot 岡山県和気町で愛されるズガニのかけ飯は、岡山県和気町の新米の季節のご馳走。 野菜などの材料を鍋で煮込んだあと、モクズガニを包丁で甲羅ごと細かく刻んでザルでこすという伝統の作り方で調理されます。 殻に付いた旨みを逃さない為、時間をかけてできるだけ細かくするのです。 蟹の殻は昔の人にとって貴重なタンパク源だったのです。 醤油で仕上げた、でき上がったスープをご飯にかけるという食べ方が地元では定番です。 旨みが凝縮された最高の逸品となっています。 ズガニのかけ飯の作り方は動画の3:16から紹介されています。 モクズガニ漁で捕られたカニはほかに炊き込みご飯やカニパスタ、つがに汁や蒸しガニ、味噌汁など、さまざまな和食や洋食にアレンジして食べられています。 動画の5:58からご覧になれるように、地元の方は蒸しガニも半分に折って甲羅ごと食べるのです。 「モクズガニ漁」と「ズガニのかけ飯」の紹介動画まとめ 写真:モクズガニ 秋の旬の食材であるモクズガニは、調理前に生臭いニオイがすることもありますが、ゆで方を工夫すれば美味しい料理に早変わりする食材です。 動画で紹介されている「ズガニのかけ飯」のほか、さまざまな食べ方で日本食の文化を味わいたいですね。 モクズガニ漁の動画を見てカニ料理に興味を持った方は、岡山県和気町で販売されているモクズガニを購入してみてはいかがでしょうか。 若い世代では食べる機会が減ったズガニ料理ですが、次世代に残したい地域の味なのです。 -

動画記事 3:11

動画記事 3:11芸術作品・美術作品が240kmで走る!? 世界最速芸術鑑賞ができる「現美新幹線」は芸術ファン、鉄道ファンを魅了する現代アートと鉄道の融合!

乗り物- 98 回再生

- YouTube

新潟を走る新幹線「現美新幹線」の紹介動画をチェックしよう 「新潟の「のってたのしい列車」~現美新幹線・運行開始までの軌跡~」は、現美新幹線(GENBI SHINKANSEN)のドキュメント動画です。 「現美」とは現代美術の略称。 JR東日本上越新幹線の限定運用である車両は、新潟新幹線車両センターに所属します。 2016年の運行開始当時は新潟県越後湯沢駅~新潟駅間を結ぶ路線として、2017年以降は旅行商品専用列車として新潟駅~東京駅間、スペシャルツアーの仙台~大宮間などを運転しています。 この動画では、そんな現美新幹線の制作風景からデビューするまでの様子が約3分の映像でご覧になれます。 こんなに美しい鉄道が日本に走っていたのをご存知でしたか? 動画で紹介されている現美新幹線とは?デザインをご紹介! 画像引用 :YouTube screenshot 新潟の現美新幹線は「世界最速芸術鑑賞」ができる列車として注目されています。 現美新幹線は「鉄路を走る美術館」という斬新なコンセプトの列車で、アーティストたちがこの列車のために制作した現代アートが多数展示されています。 動画の0:40で紹介されている現美新幹線の車体にデザインされているのは、写真家・映画監督の蜷川実花さんの作品。 多くのアーティストスタッフによってさまざまなエクステリア作業や内装作業が施された車内は、インスタ映えバッチリです。 2018年にはエクステリアデザインがリニューアルされて、さらに魅力的な新幹線に生まれ変わりました。 2019年11月時点での運行情報は、各駅停車で運転する「とき」451~456号の臨時列車として土休日を中心に1日3往復、越後湯沢駅~新潟駅間を運行しており、所要時間は約50分となっています。停車駅は越後湯沢駅、浦佐駅、長岡駅、燕三条駅、新潟駅の5駅です。 動画で紹介されている現美新幹線の内装についてご紹介! 画像引用 :YouTube screenshot 動画の0:59よりご覧になれるように、2016年2月より新潟新幹線車両センターで内装作業が始まりました。 内装作業初日より、アーティストスタッフによる作品搬入が行われます。 動画の1:32からは、現美新幹線の車内のデザインが紹介されています。 11号車(アーティスト・松本尚氏デザイン、指定席特急券必要車両)は「五穀豊穣」「祝祭」「光」をコンセプトに、12号車(アーティスト・小牟田悠介氏デザイン)は鏡面に新潟の車窓の世界を映し出すデザインになっています。14号車(写真家・石川直樹氏デザイン)、15号車(アーティスト・荒神明香氏デザイン)、16号車(アーティスト・ブライアン アルフレッド氏デザイン)にもそれぞれ斬新な現代美術の展示があり、楽しめますよ。 13号車にはプラレールで遊べるキッズスペース(アーティスト・paramodelデザイン)や、田中辰幸氏が店主のツバメコーヒー(アーティスト・古武家賢太郎氏デザイン)のドリンクやromi-unieのスイーツが楽しめるカフェがあります。 カフェスペースではNゲージなどの鉄道グッズも発売されているので、ぜひお気に入りの商品を見つけてみましょう。 12号車、14~16号車が展示物を鑑賞できる座席で、現美新幹線の自由席となっています。 2016年3月に完成し、動画の1:55からご覧になれるように2016年4月29日に出発式を迎えました。 新潟現美新幹線の紹介動画まとめ 画像引用 :YouTube screenshot 上越新幹線のジョイフルトレインとして運行する現美新幹線の最高時速は240キロ。 まさに世界最速美術館といえます。 新潟や仙台への観光旅行には、ぜひ現美新幹線を利用してみましょう。 時刻表や料金・運賃、予約方法、運転日、運行区間・乗り継ぎなど詳しくはJR東日本の公式ホームページをチェックしてみてくださいね。 動画の2:33からご覧になれる、大自然の中を走り抜ける色鮮やかな新幹線は一度は乗車してみたいと思う美しいデザインです。 【公式ホームページ】現美新幹線|のってたのしい列車|JR東日本旅客鉄道株式会社 新潟支社 https://www.jrniigata.co.jp/train/genbi/ -

動画記事 6:04

動画記事 6:04高いスキルをもつ靴職人によるビスポークシューズは芸術品のような美しさ!東京都中央区銀座の靴職人、川口昭司さんの職人技を堪能できる動画をチェック!

生活・ビジネス 日本人・著名人- 174 回再生

- YouTube

東京都中央区銀座の靴工房「MARQUESS」靴職人の動画紹介 こちらの「Meet the Japanese shoemaker who doesn't want his shoes to stand out | Remarkable Living」は、東京の靴職人による靴作りの職人技を紹介する動画です。 動画内で、高級感のあるデザインの靴を作っているのは、東京銀座の靴工房「MARQUESS(マーキス)」のオーダーメイド靴職人、川口昭司さんです。 川口昭司さんは、かつてイギリスのノーザンプトンにある靴職業訓練校に留学し、靴職人ポール・ウィルソンさんに師事して、手作り英国靴のノウハウを学びました。 このときに出会ったイギリスの伝統的なクラシック靴に魅了され、のちに靴作りのプロフェッショナルとして独立したのです。 動画で紹介されている手作り靴を作り上げる靴職人とは 画像引用 :YouTube screenshot 動画の1:30からは、靴職人の川口昭司さんによる手作り靴の製作工程が紹介されています。 靴職人は、まず靴型設計や型紙製作をし、靴の形に合わせた木型の製作をします。 続いて革などの素材の裁断、ミシンでの縫製、底付けという工程で靴作りを進め、仕上げていきます。 MARQUESSの靴専門職人の仕事は、すべてが手仕事で行なわれます。 動画でも紹介されているように、川口昭司さんの靴屋にはおびただしい数のシューフィッターがあります。 これは、それぞれの依頼者の足の形に合わせて靴を制作した証。 ぴったりとフィットするクラシック靴を作り上げるためには、長い修行によって培った職人技が欠かせません。 MARQUESSの靴職人、川口昭司さんのこだわりとは 画像引用 :YouTube screenshot MARQUESSの靴はすべてビスポークシューズ(フルオーダー)です。 オーダーメイドシューズは、顧客のオーダーに合わせ、材料となる革の種類や好みのデザインなどをじっくりとヒアリングした上で作られます。 MARQUESSでは、足のサイズだけでなく顧客のスーツや洋服といったファッションをチェックした上で、個々に似合う最適な靴を提案しています。 川口昭司さんがクラッシック靴を作っている理由は、動画の0:15より紹介されています。 色々な靴のデザインをやりたいが、クラッシック靴が全ての基本となっているのでこれができるようになってからやりたいと語ります。 イギリスのノーザンプトンで全部手作りの靴を初めて見て、感動し、追求したいと感じたそうです。 また、川口昭司さんが一番美しいと感じる靴は、1930年代から40年代のビスポークシューズで、そこに近づける為に日々研究していると語ります。 他にも川口昭司さんの靴へのこだわりは、この約6分の動画の全編に渡って語っています。 オーダーメイド靴職人による手作り靴の職人技紹介動画まとめ 画像引用 :YouTube screenshot ご紹介した動画では、シューメーカーの専門職人ならではの丁寧かつハイクオリティな職人技術を堪能できます。 あなたが今まで知らなかった世界が、動画の中に広がっていたかと思います。 すべての工程を丁寧な手仕事によってまかなう為、ビスポークシューズは一般的な靴に比べるとやや高額です。 しかし、愛着を持って長く使える価値のある一足を手に入れられるのが、職人によって製作されるオーダーメイドシューズの魅力なのです。 動画をご覧になったあなたも、ビスポークシューズを一足は手に入れたいと思ったのではないでしょうか。 【公式ホームページ】Marquess https://marquess-bespoke.blogspot.com/ -

動画記事 7:48

動画記事 7:48日本が誇る剣道という武道には”和の心”が古くから受け継がれてきた。トップ女剣士の鷹見由紀子が語る剣道への思いとその歴史について

スポーツ 伝統文化 日本人・著名人- 602 回再生

- YouTube

トップ剣士が剣道について何を語る? 日本でもトップの剣士である鷹見由紀子さんが剣道について語られている『KENDO - Yukiko Takami/Interview - IS JAPAN COOL? DOU(剣道 - 鷹見 由紀子)』という動画を元に、日本を代表する武道の一つである剣道について紹介をさせて頂きます。 女性剣士は剣道への思いをどのように語っているのか? 鷹見由紀子さんについて 画像引用 :YouTube screenshot 鷹見由紀子さんとは、世界選手権の個人・団体の両方で優勝経験を持つ、誰もが認める日本でもトップの剣道の選手の方で、この動画で剣道について語られているご本人です。 日本に古くから伝わる武道の一つである剣道について 剣道とは、日本が誇る武道の一つであり、剣道着を着用し、面・小手・胴の剣道具(防具)を身に着け、竹刀を用いて1対1で打突をし合う競技です。 剣道は古くにある日本刀による真剣勝負の発展形であり、直接的な起源は江戸時代後期に発達した古武道剣術の防具着用の竹刀稽古と言われており、幕末には流派を超えて広く試合が行われるようになりました。 現在の試合では柔道などの他の武道のように団体戦・個人戦があるのが特徴です。 試合に勝つという単純な強さだけではなく、日々の稽古や試合を通して、精神・技術・体格の「心技体」を鍛錬し、より良い人間形成を目指す武道です。 段位の昇格も単純に強さだけを求められるものではありません。 現在の日本国内における剣道の競技人口は約170万となっており、柔道の約16万人の10倍以上の数字となっています。 写真:剣道 歴史のある武道である剣道も、伝統文化として学校にて部活動の一つになっており、多くの子供達が練習に励んでいます。 全国各地に剣道場・剣道教室も無数にあり、日本の和の心・礼儀作法も学べると多くの方が稽古に励んでいます。 大会も開かれていることから、どうしても勝ち負けの結果に拘ってしまい、鷹見由紀子さんも動画内でその時期があったと語られています。 しかし、結果よりも過程に意味があるのが剣道という武道であり、相手をしっかりと敬い、己を人間としても成長させることが重要視されています。 相手がいることが前提となる武道であり競技である剣道は、勝ち負けよりもまずは相手を敬う姿勢を重視されていると、動画内の3:45過ぎより念を押すように語られています。 礼に始まり礼に終わる武道である剣道 写真:剣道 剣道は、武道の中でも生涯続けられる競技というのが最大の魅力ではあり、他の武道とは違い、力や速さではなく、自身の心一つで相手と競い合うことが出来るのが、その魅力に繋がっているのではないかと鷹見由紀子さんも動画にて語られています。 相手が居てこそ成り立つのが武道なので、常に相手を敬う姿勢を剣道を通して学ぶことが出来ます。 修行をする場である道場への礼、そして安全に修行を終えられるように神棚への礼をすることが習わしによって、日々の修行においても相手を敬う姿勢を養うことが出来ます。 トップ剣士の剣道への思いまとめ 今回は、日本のトップの剣士が剣道についての思いを語られている動画について紹介をさせて頂きました。 剣道という武道の歴史と、込められた思いの深さが理解出来る動画となっています。 この他にも、剣道における技やルールについても詳しく鷹見由紀子さんの口から語られていますので、ぜひご覧頂けると幸いです。 -

動画記事 4:58

動画記事 4:58沖縄の天然記念物クロイワトカゲモドキが観察できる貴重な映像を紹介!トカゲのようでトカゲじゃない!?沖縄の大自然の中で生息する天然記念物は絶滅の危機に瀕している。

動物・生物- 718 回再生

- YouTube

日本の天然記念物クロイワトカゲモドキとは 今回ご紹介するのは「虎之介の生き物動画」が制作した、日本の沖縄県で天然記念物となっているクロイワトカゲモドキの動画「トカゲのようでトカゲじゃない!?クロイワトカゲモドキを観察してみよう【虎之介の生き物動画#7】 沖縄 天然記念物 爬虫類 かわいい 紹介 ドキュメンタリー レオパ」です。 クロイワトカゲモドキ(別名リュウキュウトカゲモドキ)は、トカゲモドキ科(Eublepharis)に属しています。 正確には、爬虫類有鱗目トカゲ亜目ヤモリ下目トカゲモドキ科トカゲモドキ属で、このトカゲモドキ科には、ペットとして飼育されるレオパードゲッコーなども含まれています。 トカゲモドキは、原始的なヤモリのグループで、日本では沖縄琉球列島の一部と鹿児島県徳之島にのみ生息しています。 ヤモリとの大きな違いは、クロイワトカゲモドキは、まぶたを持つことです。 そのため、クロイワトカゲモドキは、目を閉じることができます。 また、手のひらが未発達のため、ヤモリほど壁を登ることを得意としていません。 しっぽはヤモリと同じように切れてもまた生えます。 形態は大きさが15~18cm、体重7~17g、産卵は5~8月に1回に2個の卵を1か月以上の間隔をあけて数回生みます。 この動画では、なかなか見ることの出来ない自然のクロイワトカゲモドキを観察した様子がご覧になれます。 日本にはこんなかわいい天然記念物が生息しているんですよ。 是非ご堪能ください。 天然記念物としての問題と日本での取り組み 写真:クロイワトカゲモドキ クロイワトカゲモドキは、山奥などの自然の多いに生息しており、沖縄県那覇などの市街地では見ることができません。 クロイワトカゲモドキが生息している自然が開発の影響で減り、クロイワトカゲモドキも減少しています。 エサは昆虫やミミズなどを食べる肉食性の生態です。 また、夜行性であるので、昼間に見ることもできません。 沖縄の人からは「ジーハブ」「アシハブ」と呼ばれ、毒があると思われていた時代もありました。 沖縄南部(沖縄空港近辺)に分布するクロイワトカゲモドキは、背中にまっすぐな模様があり、沖縄北部(やんばる)ではまた異なった模様があります。 背中のまっすぐな模様は動画の0:58や4:34ではっきりと確認することができます。 また、沖縄にはクロイワトカゲモドキの亜種が存在し、その模様にも大きな差がありどの種も魅力的です。 コレクション性の高さから、ペットとしての人気が高まり、かつては外国人による密猟が行われ高価格で販売されていました。 クロイワトカゲモドキは、天然記念物として日本では指定されていますので、密漁や飼育は禁止されています。 日本での天然記念物の乱獲を防ぐ こうした背景から、ワシントン条約によって、野生動物の取引に関するルールと、規制の対象となる生き物を定め、日本での不正な天然記念物密漁を禁止しました。 この条約により、日本で絶滅危惧となっている生物を積極的に保護する動きとなりました。 天然記念物へ定められたことで、日本の環境省においても、クロイワトカゲモドキの亜種であるケラマトカゲモドキや、イヘヤトカゲモドキなどの爬虫類が絶滅危惧種IA類として指定されました。 しかし、クロイワトカゲモドキを脅かすのはそれだけではありません。 マングース、イヌ、ネコ、ウシガエルなどの外来生物です。 このような沖縄を本来生息地としていない生物が、天然記念物クロイワトカゲモドキを捕食してしまうのです。 恐竜の姿を想像させる日本の天然記念物の紹介まとめ 画像引用 :YouTube screenshot 生きるダイナソー(恐竜)と愛称で言われるクロイワトカゲモドキは、沖縄にいてもめったに見ることはできませんが、動画でははっきりご覧になることができます。 動画の1:48などでは、ゆっくりと移動する姿もご覧になれます。 生きた化石の貴重なその姿をぜひ堪能してください。 -

動画記事 3:10

動画記事 3:10世界一過酷と言われるラリーレースの頂点を目指す男「勝田貴元」。世界を舞台に戦うひとりのドライバーに密着!

日本人・著名人 乗り物- 75 回再生

- YouTube

世界ラリー選手権「WRC」に挑戦するラリードライバー勝田貴元の紹介動画について こちらの動画は「TOYOTA GAZOO Racing」が制作した『Challenge Program 2016 勝田貴元篇』です。 ラリードライバーの勝田貴元さんが、2016年に「TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジプログラム」でチャレンジドライバーとして武者修行する様子を紹介しています。 「TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジプログラム」は、トヨタの若手ラリードライバー育成プログラムで、2015年に開始され、オーディションで選ばれた勝田貴元さんと新井大輝さんがトレーニングを行いました。 勝田貴元さんは2016年にはラリー選手権に参戦して実践により大きな成長を目指しました。 こちらの記事では、動画に沿って勝田貴元さんの経歴などをご紹介します。 まずは、最高時速200キロ以上というスピードで高低差やカーブが多いコースを走り抜ける迫力のラリーレースの映像をご覧ください。 世界ラリー選手権「WRC」で世界一を目指す勝田貴元とは 画像引用 :YouTube screenshot 勝田貴元さんは、1993年3月17日生まれの愛知県出身のラリードライバーです。 小学校6年生からレーシングカートレースを始め、レース戦績は数々の優勝を飾り大活躍しました。 TDPドライバーとして全日本F3選手権や全日本ラリー選手権(JRC)のクラス優勝の経験もあります。 父親は全日本ラリー選手権(JRC)の王者、勝田範彦さんで、祖父もラリーの元レーシングドライバーです。 16歳になった2009年にフォーミュラトヨタ・レーシング・スクール(FTRS)に通い、2015年にラリーに転向しました。 TOYOTA GAZOO Racingラリーチャレンジプログラムによる欧州でのトレーニングと各国の選手権に参戦し、2016年に世界ラリー選手権にWRC2クラスで初参戦しました。 こちらの動画はそのときの様子を伝えています。 プライベートでは2017年に結婚し、勝田貴元さん自身はインスタグラムで近況などの情報を発信しています。 勝田貴元さんの欧州でのトレーニングとフィンランドラリー選手権最終戦の結果について 画像引用 :YouTube screenshot 動画では、冒頭の0:15からのインタビューで「世界で通用するドライバーになりたい」と語りますが、レーシングカーからラリードライバーへの転向に苦悩する勝田貴元さんが映されています。 動画の0:44からご覧になれるように、ラリーレースは、コースをナビゲートする助手席に座るコ・ドライバーとのコミュニケーションが重要になります。 コ・ドライバーは、運転手に運転指示を行うナビゲーターという重要なポジションです。 ここでまず直面するのが言葉の壁。 わずかな判断ミスがクラッシュに結びつきます。 動画の1:25では痛恨の横転の様子がご覧になることができます。 動画の1:37よりご覧になれるように勝田貴元さんは、言葉の壁を乗り越えるために自室でコ・ドライバーが過去にナビゲートした映像と音声をチェックするトレーニングを行い、2016年9月のフィンランドラリー選手権最終戦に挑みました。 その様子は2:06から紹介されます。 この大会では総合11位という結果を残しました。 世界一のドライバーを目指すと熱く語る勝田貴元さんをぜひ動画でご覧ください。 ラリードライバー勝田貴元さん紹介まとめ 画像引用 :YouTube screenshot ラリードライバー勝田貴元さんは、2020年も継続して「TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジプログラム」に選出されて、WRCに挑戦を続けています。 勝田貴元さんの今後に、期待が集まっています。 こちら記事を読んで、ラリードライバー勝田貴元さんに興味を持たれた方は、ぜひ動画をご覧ください! 【公式ホームページ】WRCチャレンジプログラム | TOYOTA GAZOO Racing https://toyotagazooracing.com/jp/challengeprogram_rally/ -

動画記事 4:48

動画記事 4:48登山家野口健さんが環境問題について語る。世界の山を制覇したアルピニストが世界遺産の富士山を子ども達と共に綺麗にする。

日本人・著名人 自然- 191 回再生

- YouTube

クールチョイスプロジェクトとは クールチョイスプロジェクトは環境省が推進する地球温暖化対策への取り組みを紹介し、全ての国民に対し、CO2ガスによる地球温暖化を予防することを呼びかけるために2015年に発足した啓蒙活動です。 今回は、七大陸最高峰の最年少登頂を達成したことで世界的にも有名なプロ登山家として環境問題に取り組む野口健さんが、クールチョイスについて語るインタビュー動画「私たちができるCOOL CHOICE 登山家 野口健|COOL CHOICE」のご紹介です。 登山家野口健とは? 画像引用 :YouTube screenshot 登山家野口健というよりアルピニスト(プロ登山家)野口健というプロフィールの方がしっくりくる方もいるのではないでしょうか? 野口健さんはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市出身で、外交官だった日本人の父親とエジプト人を母親に持つハーフとして誕生しました。 4歳の頃に初来日し、最初の頃は日本語が全く話せなく、また小学生の時に両親が離婚を体験し、以後荒れた青年期を送りました。 高校停学中に手にした登山家植村直己さんの著書「青春を山に賭けて」を手にし、初登山を経験します。 高校卒業後の進路に迷っていた時も、この本を契機に七大陸最高峰登頂を目標にかかげ、亜細亜大学に入学します。 現在の野口健さんには奥さんと娘さんがいます。 テレビのバラエティー番組で奥さんから結婚生活16年のうち15年も別居生活で、自宅から離れた山梨県の大月に別宅を設け、日本にいる時もそこに住んでいるとバラされるというハプニングがあり話題となりました。 娘の野口絵子さんは現在タレント兼登山家として親子で活動中です。 野口健さん親子の情報はツイッターやブログでも確認できますので、興味がある方はフォローしてください。 画像引用 :YouTube screenshot 野口健プロフィール ・身長169cm ・血液型A型 ・アルピニスト(プロ登山家)兼タレント ・亜細亜大学客員教授 -略歴- ・16歳でヨーロッパ大陸最高峰モンブランに登頂 ・17歳でアフリカ大陸最高峰キリマンジャロに登頂 ・25歳でエベレスト登山世界最年少記録を樹立 ・2000年、遭難死したシェルパ族の遺児のためにシェルパ基金を設立 ・2006年、サマ村の子供教育支援のためにマナスル基金を設立 ・2020年現在、NPO法人PEAK+AID代表としてヒマラヤや富士山の清掃登山に従事 動画でご覧になれる登山家野口健さんからの環境保護メッセージ 画像引用 :YouTube screenshot 動画内で、登山家野口健さんが富士山の清掃活動を行うようになったきっかけについて語られている動画の1:00からのシーンがとても印象的です。 初めて登ったエベレストにはゴミが多く、中には日本語が書かれたゴミも…。 シェルパの話では富士山は世界でもゴミが多い山として有名で、日本人登山家はとにかくゴミをまき散らかしていくため、彼らにとっては迷惑な登山家だったのです。 それから、野口さんのアルピニストとしての自我が変化し始めます。 動画内2:38より、野口さんは「まず、自然との接点に気づくことが重要」だと語ります。 登山家は山に触れるから、大好きな山を綺麗にしたい。 海が好きな人は海を綺麗にすればいい。 まずは主観的でいいから、自然と自分との接点を見出して、自分が大好きな場所だからそこを綺麗にしたいと思うことがスタートになるということです。 登山家野口健さん紹介まとめ 画像引用 :YouTube screenshot 現在の野口健さんは登山家としての活動をこなす一方で、環境教育にも重点を置き、富士山を含めた日本中の山を清掃する教室を開き、毎年多くの参加者と共に、クールチョイスの輪を広げています。 この活動の様子は動画の2:44よりご覧になれます。 野口健さんのインタビューをご覧になり、環境について考えてもらえれば幸いです。 【公式ホームページ】野口健公式ウェブサイト http://www.noguchi-ken.com/ -

動画記事 4:11

動画記事 4:11房州うちわは日本の文化を感じられる千葉県館山市の伝統工芸!明治時代から続く歴史ある工芸品を日本のお土産に!

伝統工芸- 270 回再生

- YouTube

日本の伝統工芸「房州うちわ」プロモーション動画について こちらの動画は「IKIDANE NIPPON」が公開した「Boshu Uchiwa: the making of a hand fan」で千葉県房総半島の館山市・南房総市を中心に伝わる房州うちわを紹介しています。 こちらの動画をご覧になれば日本のうちわ文化と、房州うちわが一つ一つ手作業で作られていることを知ることができます。 うちわは日本に古くから伝わる伝統工芸品であり、気軽に持ってかれるお土産です。 こちらの記事では日本が誇る伝統工芸「うちわ」文化の魅力を動画に沿って解説します! 日本の文化うちわと房州うちわの歴史 うちわの起源は古く中国やエジプトの絵にも書かれ、2000年ほど前の弥生時代に日本へ伝わりました。 また、房州うちわの歴史は元々、江戸で作られていた江戸うちわが戦争により被災し、千葉の房総半島へ移ったのが始まりだとされています。 日本の伝統文化「房州うちわ」と日本のうちわ文化 房州うちわとは京うちわ、丸亀うちわと並び日本三大うちわとして多くの人に愛されています。 房州うちわの特徴は女竹を原料として使用し、丸柄に仕上げている点です。 それに比べ、丸亀うちわは男竹で挿柄を使用するのが特徴。 他にも日本の特徴的なうちわの種類として江戸うちわもあり、藍染めで貼り文字を使って作られています。 日本の伝統文化「房州うちわ」の特徴 房州うちわは房州うちわ振興協議会が中心となり現在でも盛んに生産され、1984年には千葉県指定伝統的工芸品に指定されました。 千葉県には現在も数多くの工房があり、うちわ職人が丁寧にうちわ骨から作っています。 代表的な工房は太田屋・宇山工房、房州堂です。 工房では手仕事でそれぞれの工房の技法で大きさも柄も少し違う作品となっています。 また、道の駅やお土産屋さんでも房州うちわは販売され、作られる工房によって作り方や柄も違います。 うちわは日本の文化が今に残る芸術品と言っても過言はないでしょう。 日本の文化!伝統工芸品「房州うちわ」のを作る21の工程 房州うちわには材料を用意してから21の工程があります。 最初に竹の切り出しから始まり、皮むき、磨き、水付け、割竹、もみ、穴あけ、編竹、柄詰め、弓削、下窓、窓作り、目拾い、穂刈り、焼き、貼り、断裁、へり付け、下塗り、上塗り、仕上げをして完成。 この一つ一つの工程を職人が丁寧に匠の技を屈指してつくりあげています。 日本の伝統工芸品「房州うちわ」の文化と魅力のまとめ 千葉県の房州うちわを紹介させていただきました。 こちらの動画では4分ほどで房州うちわの生産の工程をご覧になれます。 訪日観光の際には、伝統工芸品の房州うちわの作成を体験したり、購入されてみるのも良いでしょう。 それでは、日本の伝統工芸品「房州うちわ」の魅力をこの動画でご堪能ください! -

動画記事 10:03

動画記事 10:03魔法のような職人技で「おろし金」を生き返らせる!東京でたった一人の職人は使い古したおろし金を新品同様に!

生活・ビジネス- 251 回再生

- YouTube

傷んでしまったおろし金を修理するには? 今回は「Togepi1125」さんが公開した日本の職人がおろし金の修理をする動画『修理、魅せます。 #009「おろし金」』を紹介します。 動画でご覧になれるのは日本古来の銅板を使ったおろし金です。 銅のおろし金は江戸時代から愛用されてきた歴史があります。 銅のおろし金はメンテナンスをきちんとすれば一生使えるアイテムと言われていますが、使い続ければ傷んでしまうこともあります。 おろし金の修理人は、たくさんの機械が置かれた作業場で、手作業の技術で道具の修理をしてくれる専門家です。 おろし金を新品同様にする修理人の職人技 画像引用 :YouTube screenshot 動画の0:38から紹介されているのは東京小菅に店舗を構える金物工房で修理人として活躍する勅使河原隆さん。 職人歴56年を超えるという勅使河原さんの熟練の技によって、傷んでしまった銅のおろし金は新品同様の輝きを取り戻します。 おろし金の修理は目立て直しとも呼ばれます。 おろし金の表面にあるギザギザの部分は目と呼ばれますが、銅という素材は酸化などの影響を受けやすいという特徴があり、時間が経つとギザギザの目が傷んでしまいます。 あらゆる修理の技法を使い、傷んでしまったおろし金の目を蘇らせるのが、修理人の熟練の職人技なのです。 おろし金の修理方法は?その工程をご紹介 画像引用 :YouTube screenshot まず、おろし金の修理人は古く錆びてしまったおろし金を煮沸し、しっかりと磨いていきます。 大根や生姜をおろした長年の汚れを取り除いていきます。 こちらは動画の3:06からご覧になれます。 続いて、おろし金の銅板部分をかなづちで叩いたり、火で炙って表面を磨いたりしながら整えていきます。 最後に、たがねをつかっておろし金の刃を綺麗に削り出す目立てをしていきます。 潰れてしまったおろし金の刃を綺麗に削っていく作業にはかなりの時間がかかります。 修理人の職人技によって、錆びついていたおろし金は新品のような美しさを取り戻すのです。 全ての工程が終わり蘇ったおろし金は動画の7:37よりご覧になることができます。 おろし金職人紹介まとめ 画像引用 :YouTube screenshot 日本の道具は、動画でご紹介したような修理人の職人技によって何度も再生され、大切に使い続けられてきました。 日本には、さまざまな種類の道具を新品同様に蘇らせる匠の技を持った職人がたくさんいます。 古くなった道具を鮮やかに蘇らせる職人の神業を、動画でぜひチェックしてみてくださいね。 -

動画記事 19:29

動画記事 19:29京都の街で舞妓が雅な舞を魅せる!日本の伝統文化を守り、一流の芸妓を目指す一人の女性に密着!

伝統文化- 152 回再生

- YouTube

日本の伝統文化、京都で目にする舞妓とは? こちらの動画は「明日への扉 by アットホーム」が公開した「#002 舞妓 美恵雛(みえひな) | 明日への扉 by アットホーム」です。 今回は日本の古都京都で芸妓になることを夢見る一人の舞妓に密着した動画を紹介。 こちら記事では、動画に沿って、舞妓という職業、下積み生活や仕事内容・伝統文化に生きる舞妓さんを紹介します。 京都のお座敷文化・伝統文化を守る舞妓の日常 舞妓とは、芸妓になるために必要な芸能を仕込む見習い・下積み期間のことです。 しかし、下積みだからと言って簡単なものではなく、芸妓と同じように座敷に出てお客様の楽しいひと時を共にしたり、三味線や芝居・舞踊を舞うことが必要になってきます。 舞妓の日中は芸の稽古・から始まりました。礼儀作法やしつけ・しきたりから始まり、衣装・着物の着付け・化粧・髪型・履物など些細な面まで教え込まれます。 また、三味線や踊りは一つ一つの些細な動きまで学ばなくてはいけません。 以前は舞妓になるために10歳くらいから花街で修行に入るため生活していましたが、今では中学校を卒業してから舞妓になる修行をする人が一般的です。 舞妓の日常は午前中は稽古。 午後からはお座敷の準備で白塗りをして舞妓へと。 日々、芸の道へ進み伝統文化を守る世界の厳しさを知れるのではないでしょうか。 日本の伝統文化を継承する京都 祇園の魅力とは 京都には宮川町歌舞練場で毎年行われる京おどりがあります。 この京おどりは若柳流の舞であり、京都の中でも伝統文化を伝えるに相応しい、選ばれた舞妓・芸妓で構成されています。 今回、美恵雛が選ばれ、立派に舞ったのです。 舞妓の美恵雛が伝統文化と向き合い一人前として芸妓になる時 舞妓が芸妓になる襟替えの時は生涯の中で一番の儀式です。 今まで幾度となく舞妓の厳しさを感じ京都の祇園から去ろうとも思った美恵雛。 芸妓になるまでに数多くの涙をしたこともあったでしょう。 世界を魅了する伝統文化舞妓紹介のまとめ 今回は日本の伝統文化を守るひとりの舞妓に密着した動画紹介しました。 昔までは一見様お断りのお店も多かったですが、最近では宴席やお茶席を体験や楽しめる料金プランも登場しています。 祇園東や先斗町・宮川町のお茶屋さんでお座敷遊びを楽しめるでしょう。 皆さんもこの記事で舞妓について興味が持たれましたら京都祇園に足を運んでみてはいかがですか。 -

動画記事 10:31

動画記事 10:31日本の和室に絶対に欠かすことのできない“畳”をあざやかな手技で作り上げる。日本に古くから伝わる伝統品へのこだわりと熱い思いを二人の畳職人が語る!

伝統工芸- 74 回再生

- YouTube

「松屋畳店」の畳職人の動画をご紹介! こちらは「ニッポン手仕事図鑑」が公開した動画「ニッポン手仕事図鑑 × 松屋畳店」です。 こちらの動画には、元禄からの長い歴史を誇る老舗畳店である、松屋畳店の職人が畳の張替えをする様子が収められています。 動画で紹介されている畳職人は、群馬県桐生市にある松屋畳店の11代目にあたる大川智樹さんとその父である10代目の大川昌男さんです。 大川智樹さんは動画の0:54から、大川昌男さんは2:15よりご覧になれます。 動画で紹介されている畳とはどんなもの? 写真:畳の主な材料・い草 畳とは日本の伝統的な床材の1つで、その主な材料は農家で作られる「い草」です。 畳職人は古来より伝わる方法で国産の良質ない草を編み上げ、板材に敷いたあとに畳縁(たたみべり)を縫いつけて仕上げていきます。 畳はサイズが決まっており、職人が作り上げた畳は和室の床にパズルのようにぴったりとはまります。 動画で紹介されている松屋畳店の職人のような技術をもつ人の中には、畳一級技能士という資格を持つ方もいます。 畳を新調する畳替えをしたいときには、動画で紹介されている松屋畳店のようなものづくりのプロに畳工事一式を任せるのが最適です。 動画で紹介されている畳の効果効能に注目! 画像引用 :YouTube screenshot 畳の効果効能としては、抗菌性や空気の浄化作用、断熱性と保湿性が挙げられます。 夏に涼しく冬に温かい性質をもつ畳が古くから愛用されてきたのは日本人の知恵の賜物と言えるでしょう。 また、畳には適度な弾力性があり、音や振動の吸収効果も期待できます。 さらに、自然由来の原料を使って作られた畳にはまるで森林浴をするような鎮静効果もあるのです。 掃除やお手入れに気を配れば長く愛用できるのも畳の良さといえるでしょう。 動画で紹介されている畳を気軽に使ってみよう! 画像引用 :YouTube screenshot 自宅に和室がない方は、畳を使ったハンドメイド作品を購入してみるのがおすすめです。 動画の9:41に紹介されている畳のブックカバーや名刺入れなどの畳雑貨はリーズナブルな値段でインターネット販売されています。 松屋畳店の紹介動画まとめ 画像引用 :YouTube screenshot 松屋畳店の動画には、日本伝統の畳の魅力がたっぷりと紹介されています。 日本伝統の畳文化繁栄から時代が過ぎ、近年では和室がない住宅も増加しています。 しかし日本では近年、畳の和室の良さがあらためて見直されています。 これから住宅を作るのなら、さまざまな効果効能をもつ畳の導入を検討してみてはいかがですか。 【公式ホームページ】松屋畳店(群馬県桐生市の畳屋です) http://www.e-tatamishop.com/ -

動画記事 9:35

動画記事 9:35京都府京都市の女性染色家が語る伝統工芸「染織」の魅力。数千年の歴史ある技術はどのように受け継がれてきたのか?

伝統工芸- 338 回再生

- YouTube

京都府京都市の女性染色家の職人技動画紹介 画像引用 :YouTube screenshot この動画は「ANA Global Channel」の制作した、染織家の吉岡更紗さんのインタビュー動画「Artisan of traditional dyeing/Interview - IS JAPAN COOL? CRAFTSMANSHIP(染織家)」です。 「染織(せんしょく)」とは、中国、インド、ローマ、ギリシャなどで紀元前数千年前に生まれ、西暦3世紀ごろに日本に伝わった歴史を持つ日本の伝統工芸です。 今回の動画の、2:35よりご覧になれるように、平安時代には、万葉集などに既に染織技術を記録した文献の延喜式(えんぎしき)が残っていることが紹介されています。 その文献には染織に用いられる原料や成分、分量などが細かに記録されています。 着物や帯、染物技術、染織家は国宝や無形文化財にも指定されているので、伝統工芸品であり、伝統文化としても重要な日本の宝です。 この動画では、そんな日本の伝統工芸である染織の歴史や、こだわりを女性染織家の吉岡更紗さんが語ります。 職人技も随所でご覧になることができます。 染織家が織りなす魔術のような模様 画像引用 :YouTube screenshot 染織には、先に糸を染めてから織る「先染め」、先に布地を織った後に染める「後染め」という種類に大別されます。 先染めで代表的な伝統工芸品は、結城紬や西陣織、錦織などです。 一方の後染めは京友禅や加賀友禅など雅で華やか、絵画のような染色が特徴です。 技術的には、先に糸を染めて織りながら柄を付けていく「先染め」の方が高度な技術が求められるとされていて、反物の値段も高価です。 染織の原料や染め方について 色を付ける際に使われる染料には、主に植物の根っこ、木の皮、実が用いられます。 「育つのが難しい植物は、専門の農家と契約している」と、女性染織家の吉岡更紗さんは動画の2:08より語っています。 植物性染織の代表的なものに、藍染が有りますが、藍には虫除けや殺菌効果が高いことから、染織された布を使って虫刺されや病気から身を防いでいたのではないかと考えられています。 生活の知恵から生まれたのが染織技術であり、それを受け継いでいるのが染織家なのです。 染織家の役割と繊細な職人技 画像引用 :YouTube screenshot 平安時代といえば、皇族や貴族の華やかな宮中絵巻を想像します。 この身分の高い人たちが着ている、着物や帯も染織家たちの仕事なので、当時染織職人の地位は非常に高いものであったと言われています。 今でも宮中行事で使われる、天皇皇后両陛下がお召しになる着物は、伝統的な染織技術で作られています。 こうした装束や、十二単は染織家の職人技によって初めて実現されるもので、その繊細なタッチを機械で再現することは不可能と言われています。 日本では明治時代に近代的な自動機織り機が輸入され、絹織物が国の重要産業に指定されました。 重工業では欧米列強にかなわない日本が、列強の仲間入りをするための外貨獲得にも、染織家たちの職人技が必要だったのです。 受け継がれていく染織家たちの職人技 今では手間暇のかかる染織は、担い手が少なくなりつつありますが、日本古来の伝統工芸を後世にも伝えたいという思いが集まり、大学やデザイン専門学校でも染織の技術を教えるところが増えています。 職人に直接弟子入りをして、染織家を目指すという人も少しずつですが増加しています。 着物や帯、手ぬぐいなどの繊維製品は海外へのお土産としても人気が高く、染織家たちの活躍の場が増えていけば、後世にこの日本の伝統工芸を伝えていくことが可能になります。 伝統工芸品としてだけでなく学術的にも貴重な染織技術 写真:染物 染織家には一見、水や植物、泥などにまみれ、夏は汗水を垂らし、冬は凍えながら手作業で紡がれているようなイメージがありますが、布地や糸に色を染めるというのは、高度に発達した科学技術の結晶でもあるのです。 動画でも紹介しているように、材料の色からは想像できない鮮やかな色が作り出せるのは、植物とそれに掛け合わせる触媒(土にふくまれている鉱物やその他の植物の成分など)が、化学反応を起こした結果得られるものです。 この最終的な発色を職人は想像しながら染めていきます。 「目指す色は初めから決まっていて、そこに近づけていくのが経験と感覚で判断し作業する」と動画の7:05より、女性染織家の吉岡更紗さんは語ります。 クライアントが望む色に近づけるために、染織家たちは職人としての英知を全て使い、魔術師のように布地を芸術品へと仕上げていきます。 染師として、オーダーのあった色を忠実に綺麗に出すことが、大きな使命であると7:47に語っています。 女性染織家の吉岡更紗さんは絹、麻、綿の布と糸だけでなく、和紙も染色し、奈良にある東大寺に納めていることが動画の5:58からもわかります。 日本の伝統工芸の染織紹介まとめ 今回の動画で紹介している女性染織家は、京都に染色工房を持つ「染司よしおか」の職人さんです。 この工房では、伝統工芸品としても染織にこだわり、古来からの手作業で化学染料を使わず、植物のみで染織を行います。 地下100mから汲み上げられる伏見の清水で植物を煎じて作る染料で、染められた布地は単色でも微妙な濃淡が生まれ、美術品というべき美しさを湛えています。 この記事では、動画の女性染織家の吉岡更紗さんへのインタビューを元に、歴史や染め方・生産方法、起源や原料について紹介させていただきました。 この記事では紹介しきれなかった、女性染織家の吉岡更紗さんの染織へこだわりは動画でたくさん紹介されています。 日本が誇る伝統工芸の染織品はamazon(アマゾン)や楽天のインターネット通販でも販売されています。 実際に工芸品を手に取り、そこから職人技の奥深さを実感し、日本文化の歴史の多様さを楽しんでみてはいかがでしょうか? 【公式ホームページ】染司よしおか https://www.textiles-yoshioka.com/